Wenn Sie die Fassade sanieren, belassen Sie es nicht bei einem neuen Anstrich. Eine gute Wärmedämmung spart viel Energie, steigert den Wohnkomfort, beugt gesundheitsschädlicher Schimmelbildung vor und schafft die Voraussetzung für eine klimafreundliche Heizung. Welches Verfahren und welche Dämmstoffe für Ihr Haus am besten geeignet sind, sollten Sie mit einer Fachperson besprechen, insbesondere wenn es sich um ein Denkmal oder erhaltenswerte Bausubstanz handelt. Je nach baulichen Gegebenheiten wird die Dämmschicht bestenfalls von außen, sonst innen oder zwischen zwei Mauerschalen eingebracht.

Ein neuer Anstrich der Fassade lässt sich ideal mit einer energetischen Sanierung der Außenwände kombinieren. Grundsätzlich ist es wichtig, das Haus als Ganzes zu betrachten und die einzelnen Sanierungsmaßnahmen in einer sinnvollen Reihenfolge in Angriff zu nehmen und aufeinander abzustimmen. Die Fassadendämmung gehört mit der Dach- und Kellerdeckendämmung zu den ersten Schritten. Denn: Ist das Gebäude gut eingepackt und der Energiebedarf gesenkt, kann die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizung, entsprechend kleiner und energiesparender dimensioniert werden.

Außerdem gilt: Fenster und Fassade sollten idealerweise zusammen geplant werden, auch wenn die tatsächliche Umsetzung von Fenstertausch und Fassadendämmung – z.B. aus finanziellen Gründen – zeitlich versetzt erfolgt. Ist der Dachüberstand Ihres Altbaus für eine ausreichende Dämmstärke nicht groß genug, macht es Sinn, zunächst das Dach zu dämmen und dabei gleichzeitig, in Vorbereitung für die Fassadendämmung, den Dachüberstand zu vergrößern.

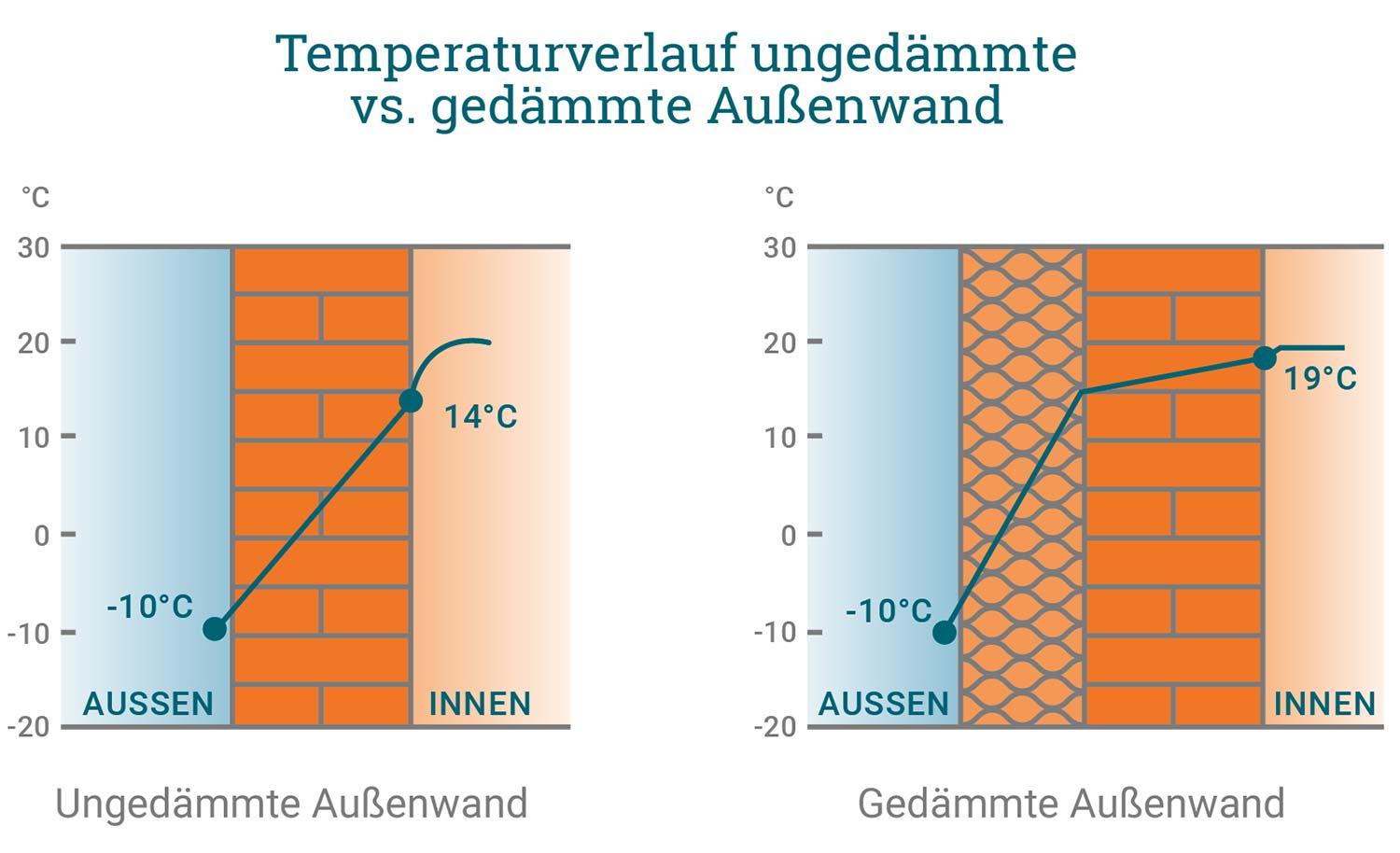

Eine wichtige Funktion des Wärmeschutzes ist die Vermeidung von Feuchte- und damit Schimmelbildung. Je besser eine Wand gedämmt ist, desto weniger kühlt die Wandoberfläche innen ab und desto geringer ist das Risiko, dass sich Feuchtigkeit dort niedersetzt. Bereits eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent im Raum kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, wenn die Wände sehr kalt sind. Außerdem steigern Dämmmaßnahmen fast immer den Schallschutz und den sommerlichen Wärmeschutz in Kombination mit Verschattungseinrichtungen an den Fenstern. Dies ist wichtig, da Meteorologen in Zukunft mit mehr heißen Sommern rechnen.

Qualifizierte Energieberaterinnen und -berater helfen bei der Planung Ihrer Sanierung und kennen zudem die passenden finanziellen Förderungen.

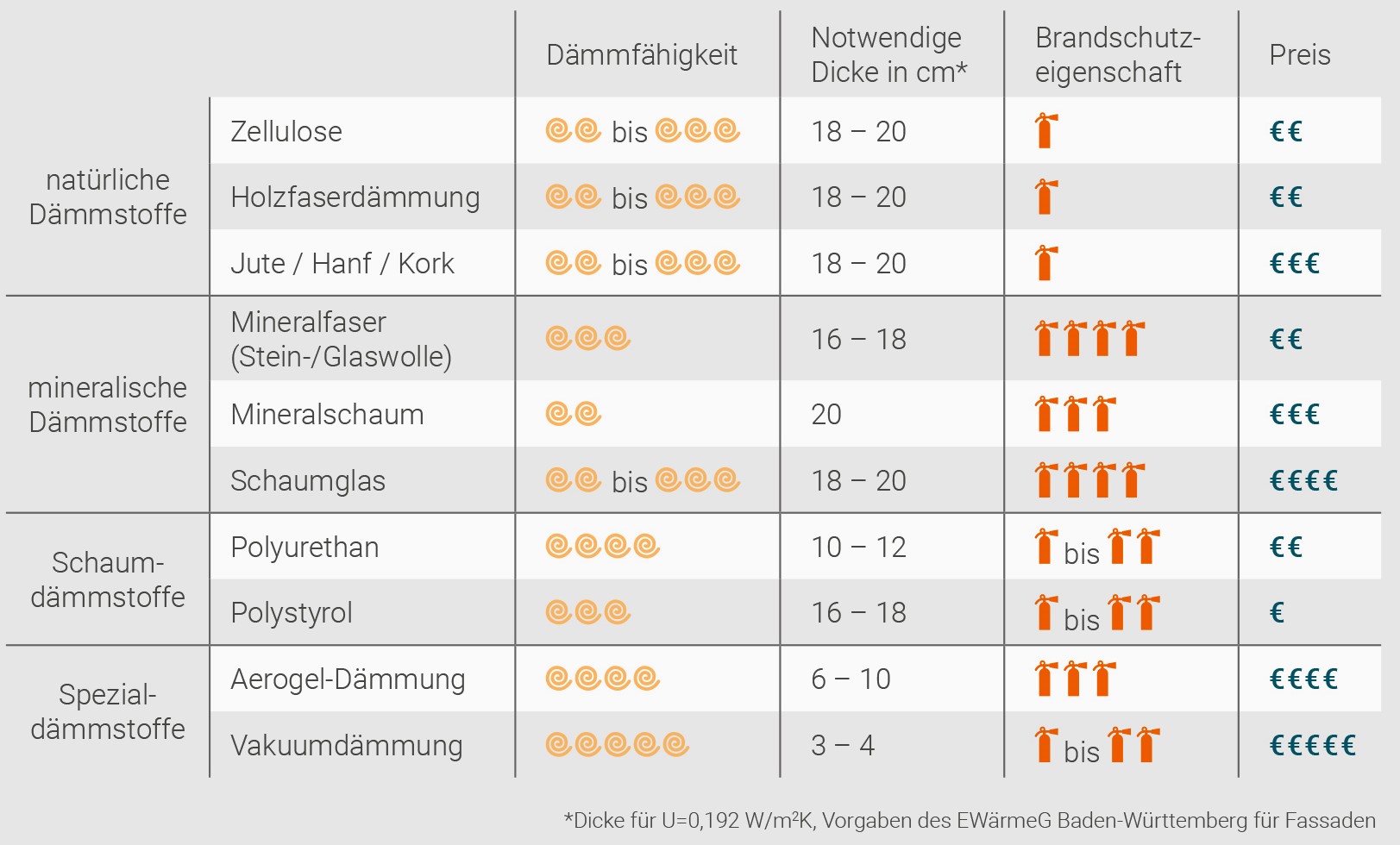

Es gibt eine große Auswahl an Dämmmaterialien, die sich unter anderem in Kosten, Wärmeleitfähigkeit und bei den Brandschutzeigenschaften unterscheiden. Welche Materialien am besten zu Ihnen und Ihrem Haus passen, hängt beispielsweise davon ab, wie viel Wert Sie auf natürliche Dämmstoffe legen, ob sie möglichst viel Energie einsparen möchten und wie stark die Dämmstärke sein soll oder kann. Auch die Entscheidung zwischen Außen- oder Innendämmung hat Auswirkungen auf die Materialwahl. Für alle Dämmstoffe gilt, dass sie den Energieeinsatz für ihre Herstellung in einem Zeitraum von maximal zwei Jahren durch die Energieeinsparung im Gebäude wieder reingeholt haben.

Grundsätzlich lassen sich die Dämmstoffe in vier Kategorien einteilen: natürliche oder auch ökologische, mineralische, Schaum- und Spezialdämmstoffe.

Zu den natürlichen Dämmstoffen zählen Zellulose, Holzfaserdämmstoffe sowie Jute, Hanf und Kork. Die Dämmfähigkeit dieser sogenannten ökologischen Dämmstoffe ist gut bis sehr gut. Um den Wärmeschutzvorgaben den Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWämeG) zu entsprechen, muss mit Dämmstärken von 18 bis 20 Zentimetern gerechnet werden. Naturdämmstoffe sind als normal entflammbar eingestuft und gehören zu den mittelpreisigen Dämmstoffen.

Zu den mineralischen Dämmstoffen zählen Mineralfasern wie Glas- und Steinwolle, Mineralschaum und Schaumglas. Die Dämmfähigkeit ist gut bis sehr gut. Um den Wärmeschutzvorgaben den Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWämeG) zu entsprechen, muss mit Dämmstärken von 16 bis 20 Zentimetern gerechnet werden. Mineraldämmstoffe sind als schwer entflammbar eingestuft und gehören zu den mittel- bis höherpreisigen Dämmstoffen.

Zu den Schaumdämmstoffen zählen Polystyrol – auch bekannt als EPS-Dämmung – und Polyurethan. Die Dämmfähigkeit ist sehr gut. Um den Wärmeschutzvorgaben des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWämeG) zu entsprechen, muss je nach Dämmstoff mit Dämmstärken von zwölf bis 18 Zentimetern gerechnet werden. Schaumdämmstoffe sind als normal bis schwer entflammbar eingestuft und gehören zu den günstigeren bis mittelpreisigen Dämmstoffen.

Spezialdämmstoffe fallen in keine der o.g. Kategorien. Zu ihnen gehören die Aerogel-Dämmung und die Vakuumdämmung. Die Dämmfähigkeit dieser Spezialdämmstoffe ist extrem gut. Um den Wärmeschutzvorgaben den Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWämeG) zu entsprechen, genügen je nach Dämmstoff drei bis zehn Zentimeter. Spezialdämmstoffe sind als normal bis schwer entflammbar eingestuft und gehören zu den hochpreisigen Dämmstoffen.

Um die Dämmung an der Außenwand des Gebäudes anzubringen, kommt ein sogenanntes Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zum Einsatz. Das WDVS umfasst verschiedene, aufeinander abgestimmte Baustoffe, die unter anderem dafür sorgen, dass die Dämmung vor Wettereinflüssen geschützt ist und es nicht zu Rissen kommt. Zum System gehören der Dämmstoff selbst sowie Klebemörtel, Dämmstoffdübel, Armierungsschichten und der Außenputz. Die WDVS gibt es sowohl für natürliche und mineralische Dämmstoffe ebenso wie für Schaumdämmstoffe.

Wie viel Wärme über eine Außenwand verloren geht, kann man vereinfacht mit dem U-Wert beschreiben. Dieser sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient gibt Auskunft über den Wärmeverlust: Je besser die Dämmfähigkeit, desto kleiner der U-Wert und desto weniger Wärme geht verloren. Gut gedämmte Wände haben einen U-Wert von 0,10 bis 0,20 W / m²K (Watt pro Quadratmeter und Kelvin) und geben fünf bis fünfzehn Mal weniger Wärme ab als ungedämmte Wände.

Ein Beispiel: In vielen unsanierten Altbauten liegt der U-Wert der Außenwände bei 1,5 bis 2,0 W/m²K. Der von dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) geforderte U-Wert für Außenwände liegt bei 0,24 W/m²K – der Mindeststandard für energetische Dämmungen. Mit zwei bis vier Zentimeter mehr Dämmung können Sie sogar einen Wert von unter 0,192 W/m²K erreichen und erfüllen damit zusätzlich das EWärmeG. Wer eine Förderung erhalten möchte, muss einen U-Wert von maximal 0,20 W/m²K nachweisen.

Im Artikel „Dämmung des Gebäudes“ der Verbraucherzentrale erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl Ihres Dämmstoffes alles achten sollten.