Die energetische Gebäudesanierung ist ein komplexes Thema – der Teufel steckt häufig im Detail. Die anschaulichen Infografiken von Zukunft Altbau sollen Sie in der Kommunikation mit Ihren Kunden unterstützen und dabei helfen, Sachverhalte in einer einfachen Bildsprache und anhand von Beispielen zu erläutern. Nutzen Sie die Grafiken aus diesem Dossier gerne für Beratungsgespräche, Vorträge oder Fachbeiträge. Bitte verwenden Sie dazu immer die Quellenangabe „Zukunft Altbau".

Sie wünschen sich eine weitere Infografik zu einem bestimmten Sanierungsthema? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info(at)zukunftaltbau.de.

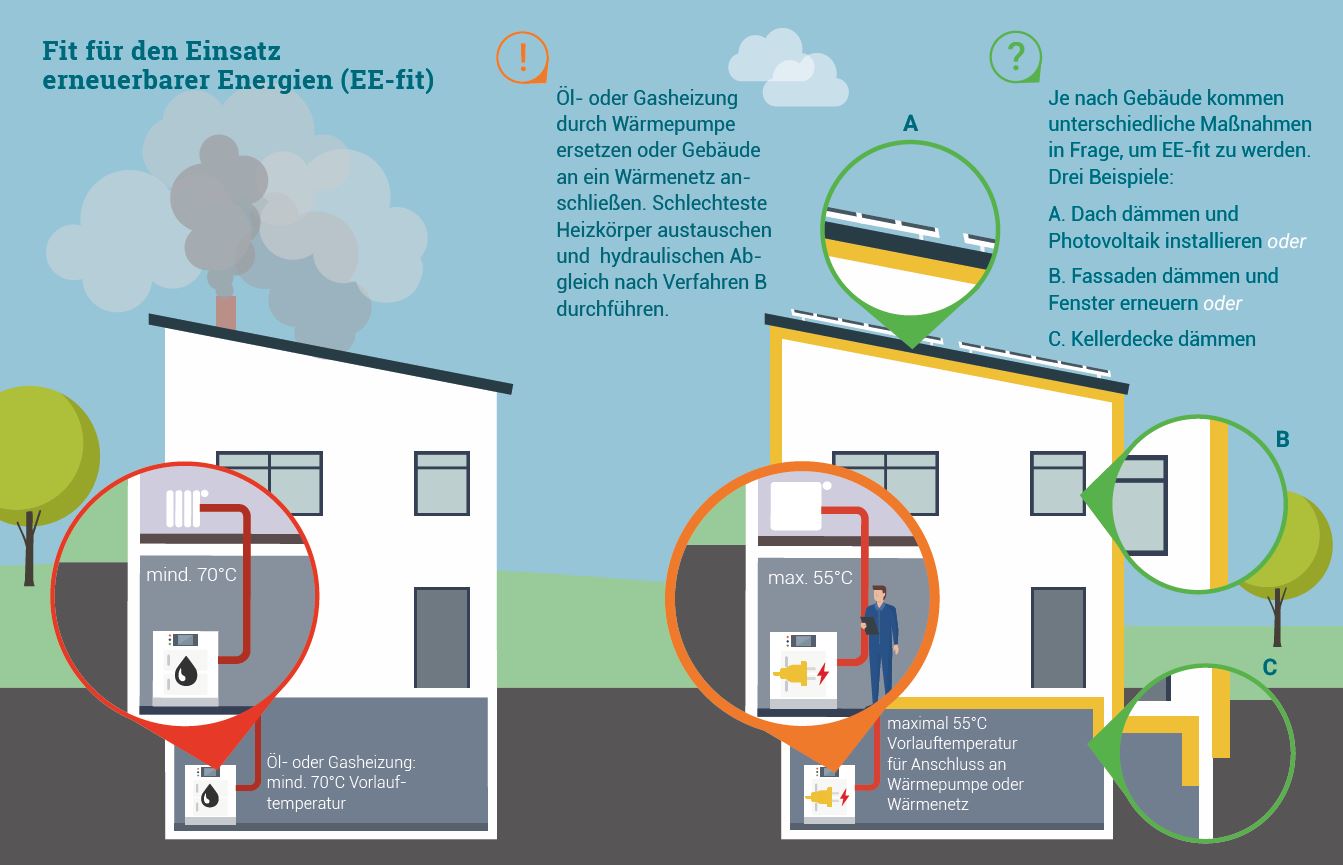

Damit der Gebäudebestand klimaneutral wird, müssen nicht alle Häuser grundsaniert werden. Am wichtigsten ist, dass die Gebäude mit erneuerbaren Energien beheizt werden können, also „EE-fit“ sind. Dafür muss die Vorlauftemperatur auf maximal 55 Grad Celsius sinken. Wie viele und welche Maßnahmen dafür nötig sind, hängt vom Zustand des Gebäudes ab.

Die Grafik zeigt anhand von drei Beispielgebäuden mit unterschiedlicher energetischer Ausgangssituation wie sie nach und nach EE-fit werden. Dazu werden verschiedene Maßnahmenpakete im Zeitverlauf skizziert und ihr Einfluss auf die Vorlauftemperatur dargestellt. Je nachdem welche Maßnahmen alles innerhalb des Heizungstauschs umgesetzt werden, ist die Reduktion der Vorlauftemperatur unterschiedlich groß.

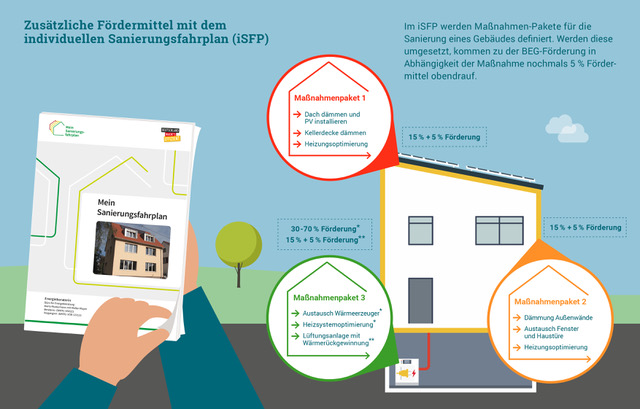

Die Grafik zeigt welche zusätzlichen Fördermittel durch die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) für die Sanierungsmaßnahmen hin zum EE-fit-Status in Anspruch genommen werden können.

Die Grafik liefert einen Überblick über verschiedene Energieberatungsangebote und gibt Auskunft über die jeweiligen Anbieter, Kosten, Förderungen sowie die Dauer und das Ergebnis.

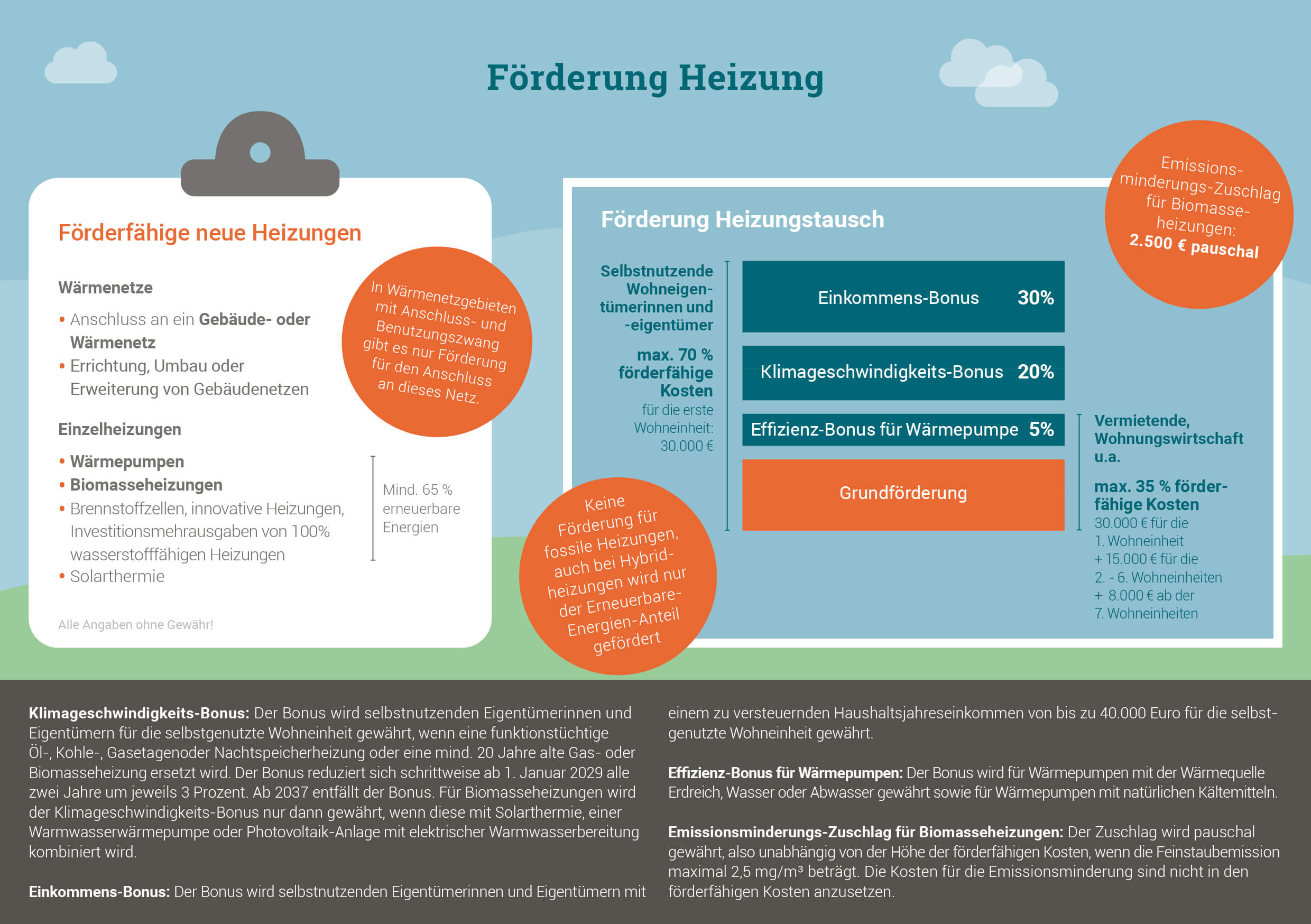

Die Grafik zeigt, welche Förderungen für verschiedene Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien möglich sind und welche Boni geltend gemacht werden können.

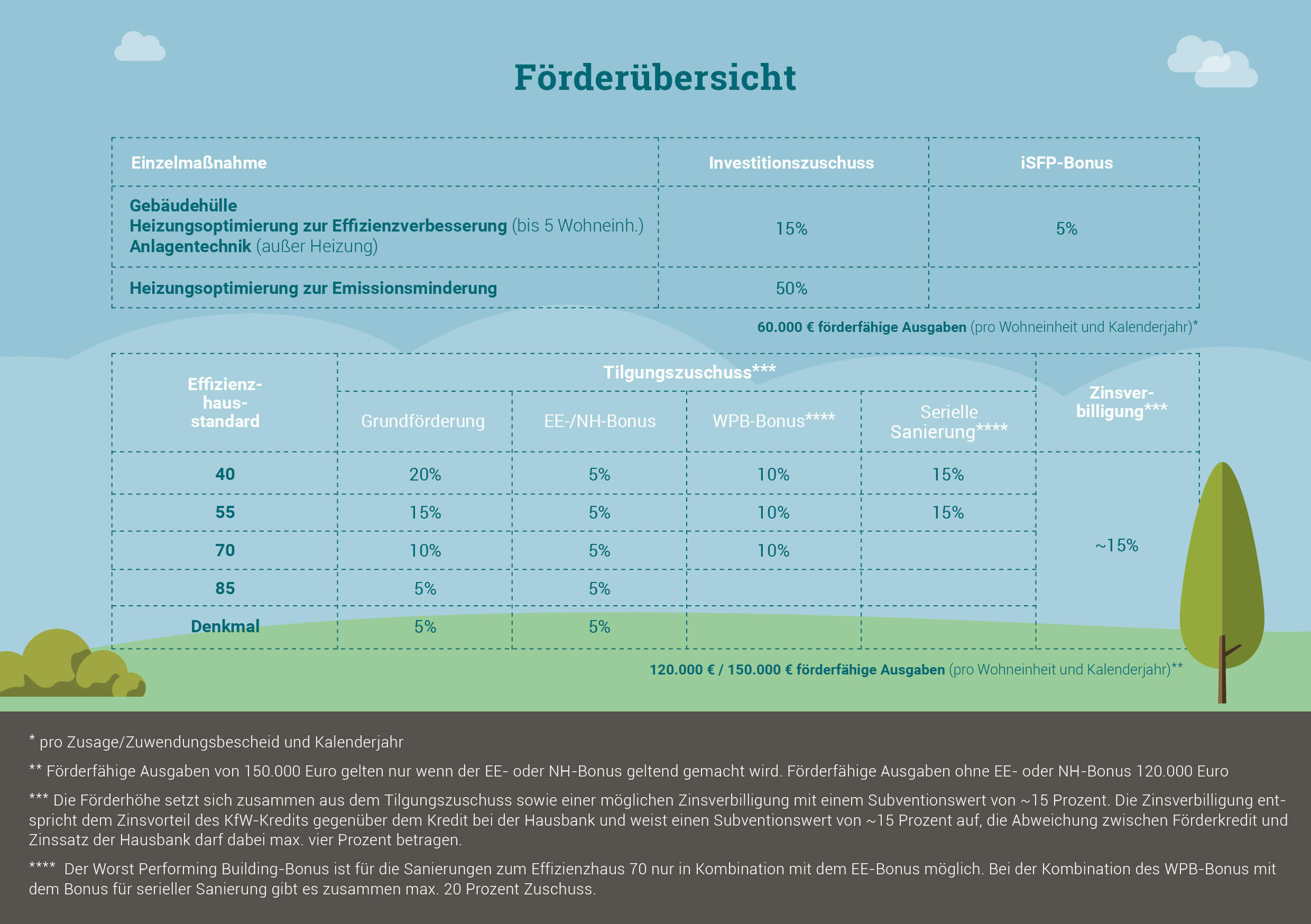

Die Grafik bietet einen Überblick über die verschiedenen Fördersätze und Boni bei der Sanierung zum Effizienzhaus.

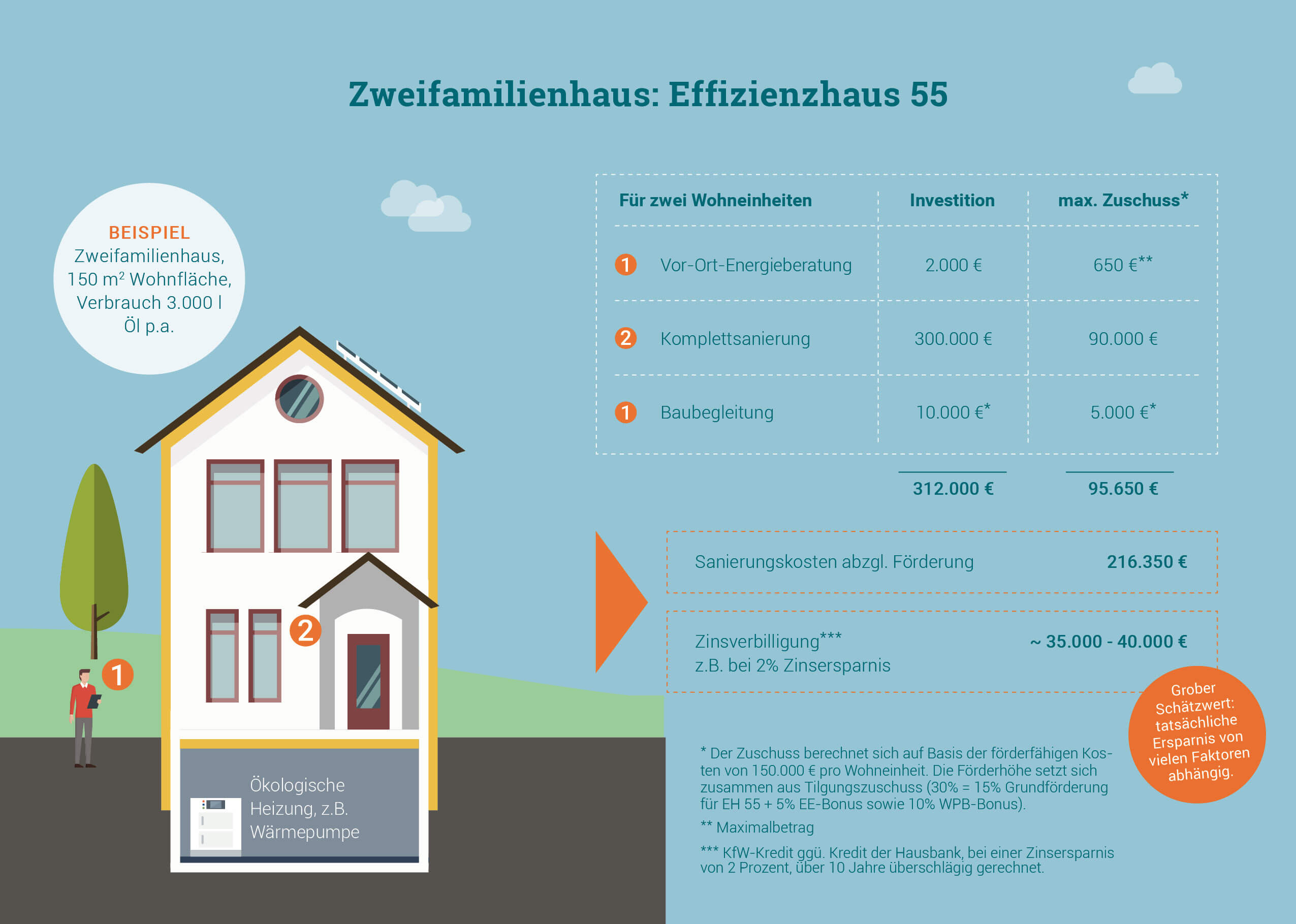

Die Grafik zeigt beispielhaft, wie die Sanierungskosten und Fördermittel bei einer Sanierung zum Effizienzhaus 55 aussehen könnten.

Die Grafik zeigt, welche Förderungen für Einzelmaßnahmen bei der energetischen Sanierung Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Anspruch nehmen können.

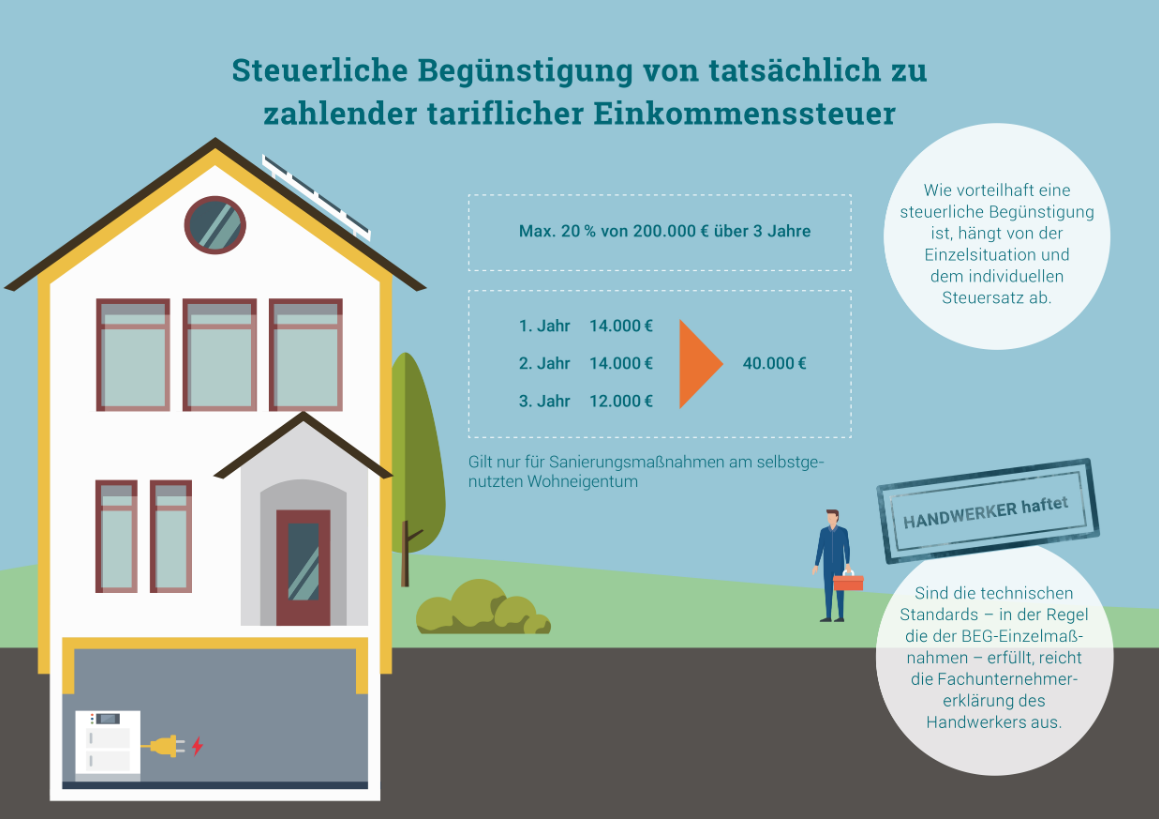

Die Grafik skizziert die steuerliche Begünstigung von der tatsächlich zu zahlenden tariflicher Einkommenssteuer über drei Jahre.

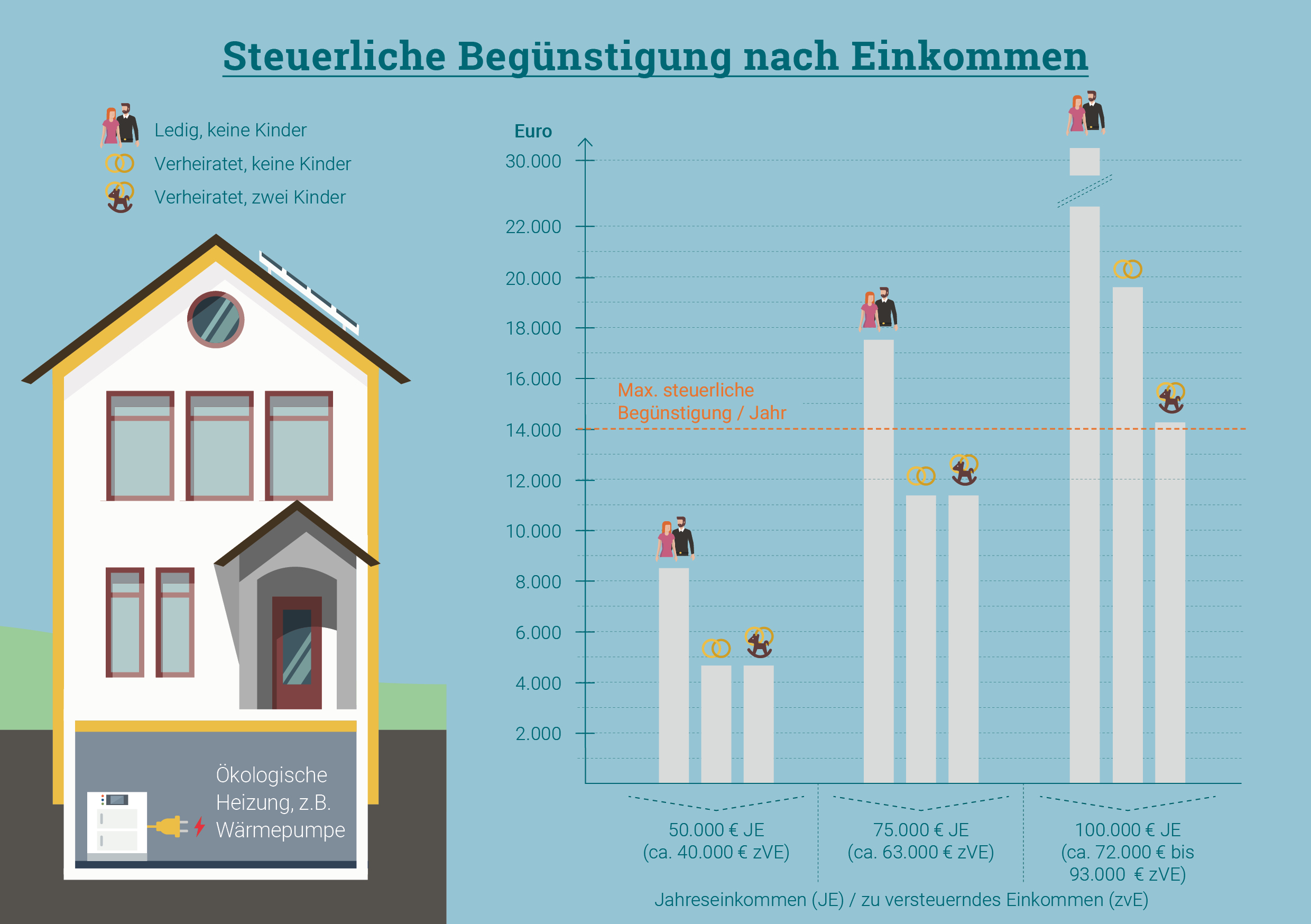

Die Grafik zeigt beispielhaft, wie die steuerliche Abschreibung in drei verschiedenen Szenarien je nach Jahreseinkommen und Familienstand berechnet werden kann.

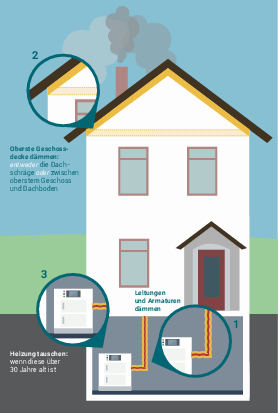

Beim Kauf eines Bestandsgebäudes gelten für Ein- und Zweifamilienhäuser drei Nachrüstpflichten, sofern diese noch nicht umgesetzt wurden: Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen und Dämmung der obersten Geschossdecke sowie Austausch von Heizungen, die älter als 30 Jahre sind.

Die Grafik zeigt, wie groß der Einfluss ist, den Bewohnerinnen und Bewohner auf ihren Energieverbrauch haben – alleine durch ihr Nutzungsverhalten.

Zu Unrecht werden Fassadendämmungen oft als Brandverursacher oder -beschleuniger bezeichnet. Die Grafik zeigt, wie Gebäudebrände entstehen und sich ausbreiten. Außerdem ist dargestellt, welche (bautechnischen) Maßnahmen das Brandrisiko verringern und wie brennbar verschiedene Baustoffe sind.

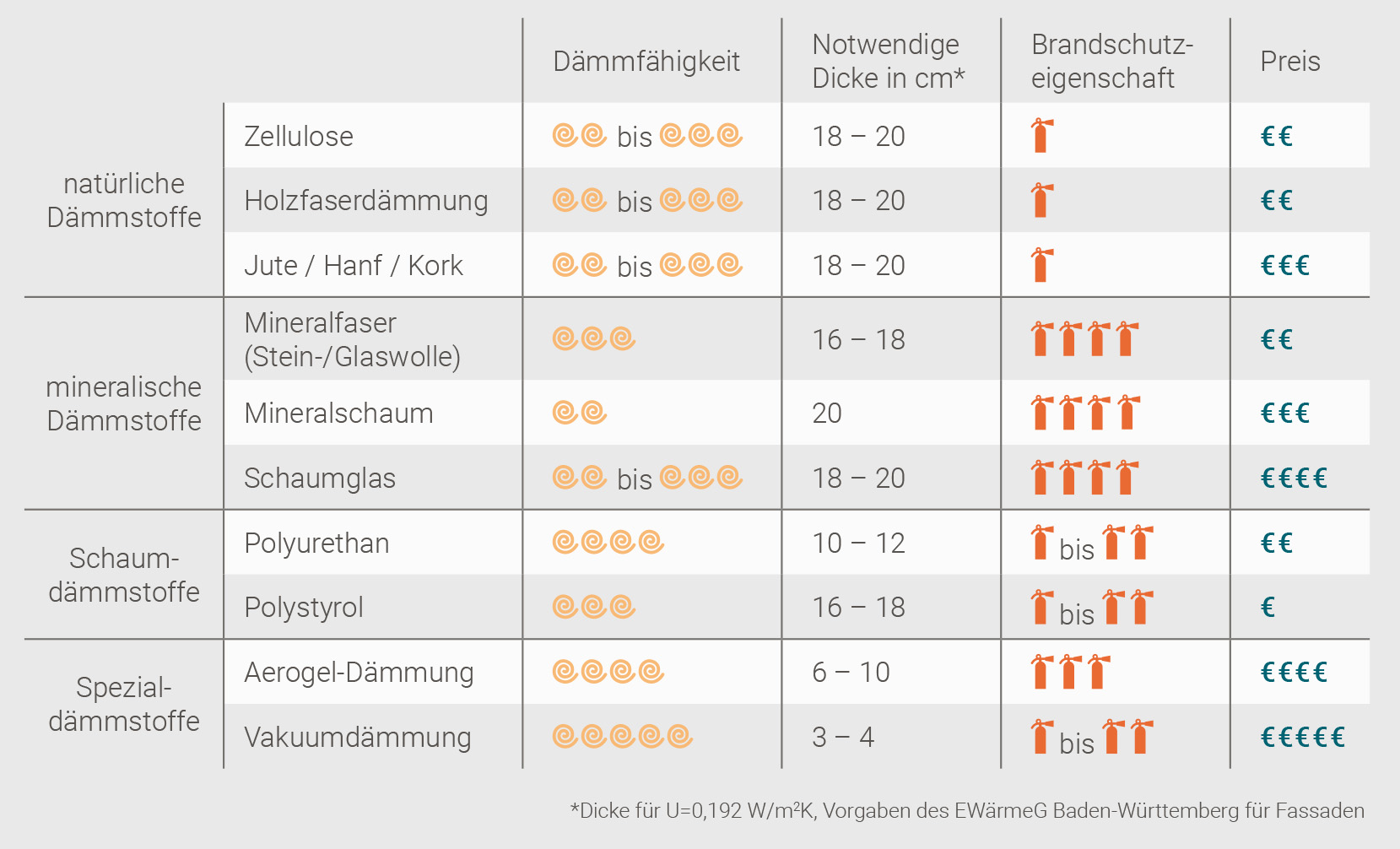

Man unterscheidet natürliche, mineralische, Schaum- und Spezialdämmstoffe. Die Übersicht vergleicht zehn Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Dämmfähigkeit und Brandeigenschaften, ihrer Dicke und ihres Preises.

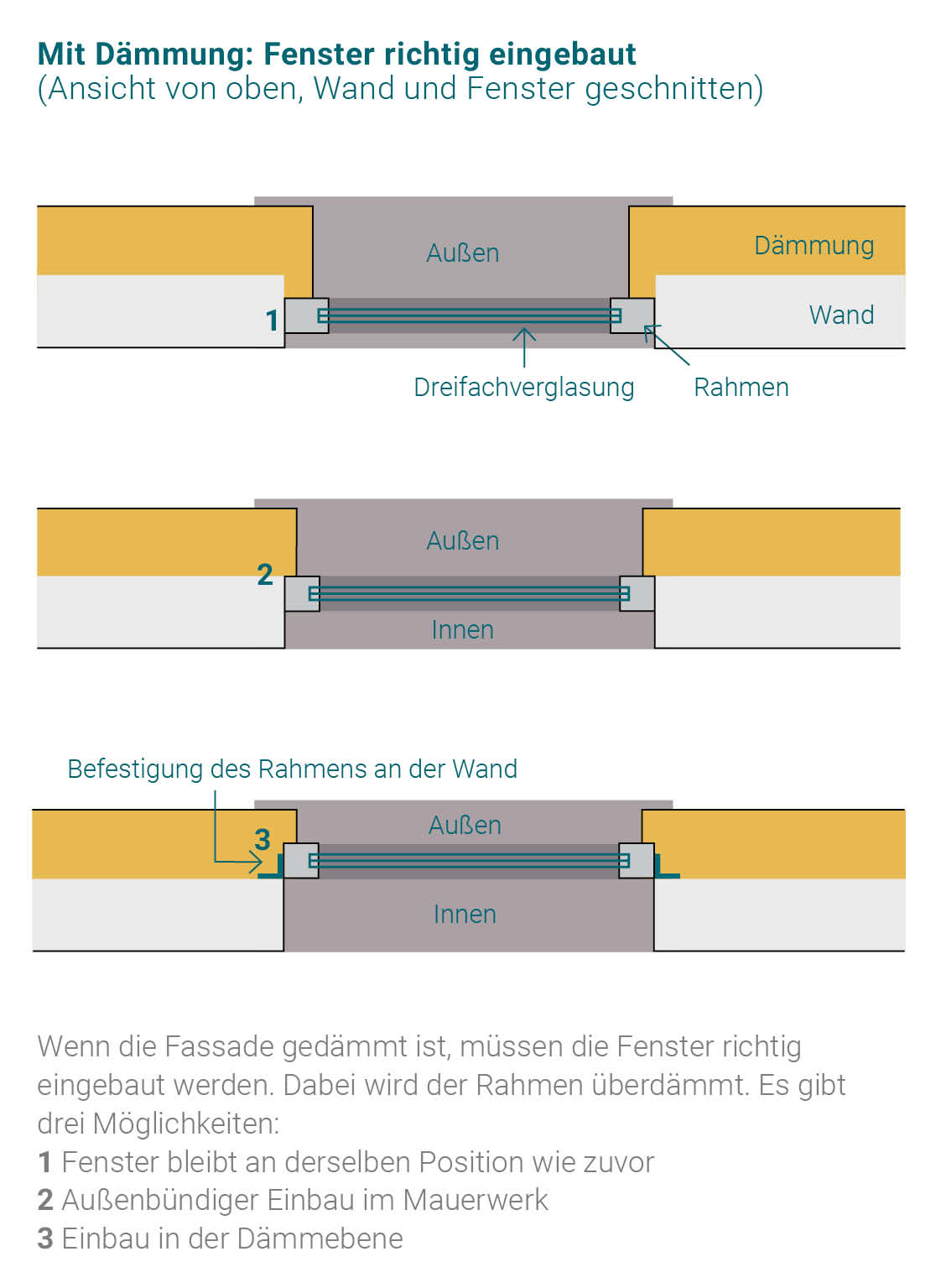

Wenn die Fassade gedämmt ist, müssen die Fenster richtig eingebaut werden. Dabei wird der Rahmen überdämmt. Die Grafik zeigt drei verschiedene Möglichkeiten.

Die Grafik zeigt, wie beheizte und unbeheizte Kellerräume gedämmt werden müssen.

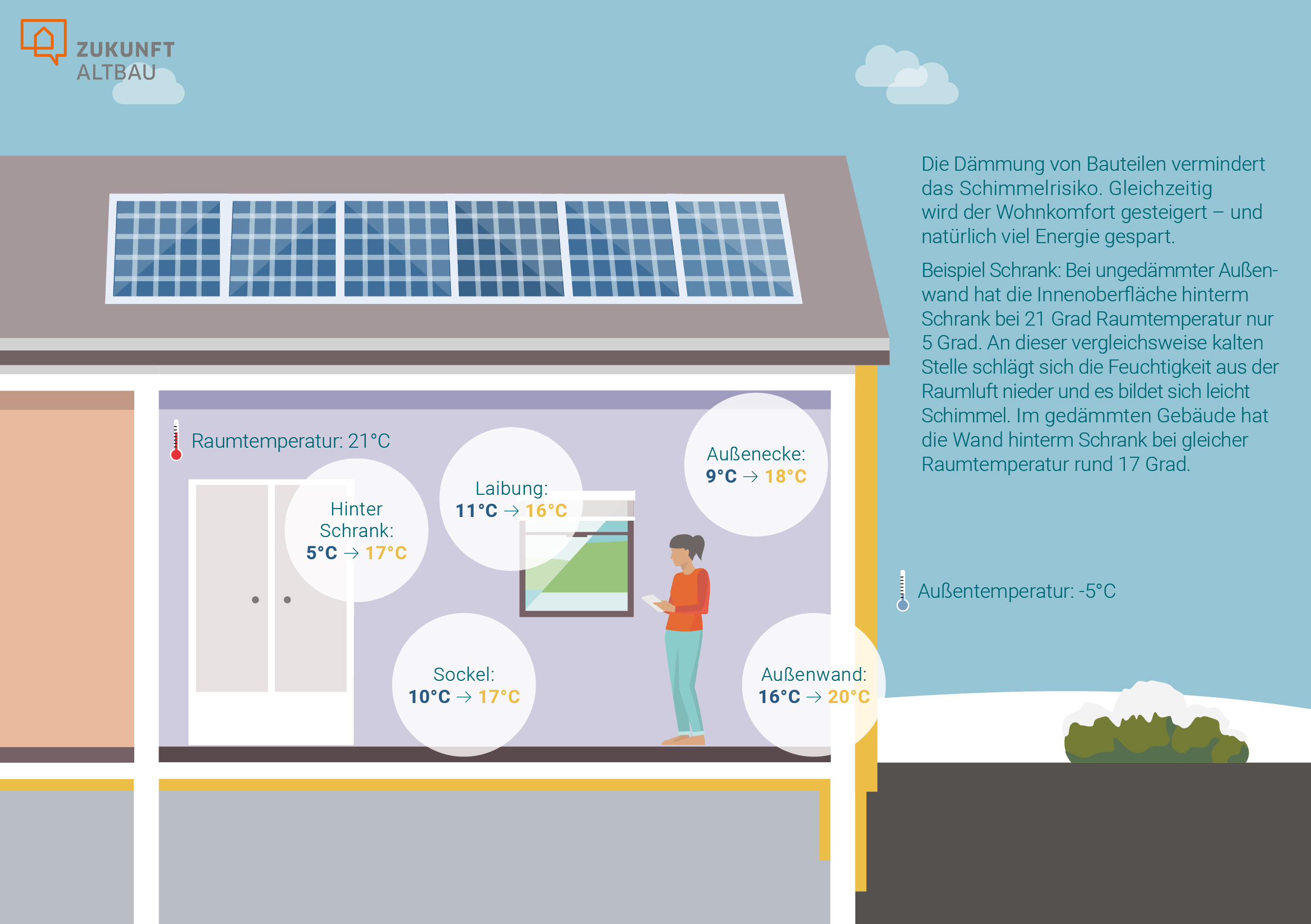

Die Grafik zeigt, wie sich eine Dämmung der Außenwand auf die Temperaturen unterschiedlicher Bereiche im Innern auswirkt.

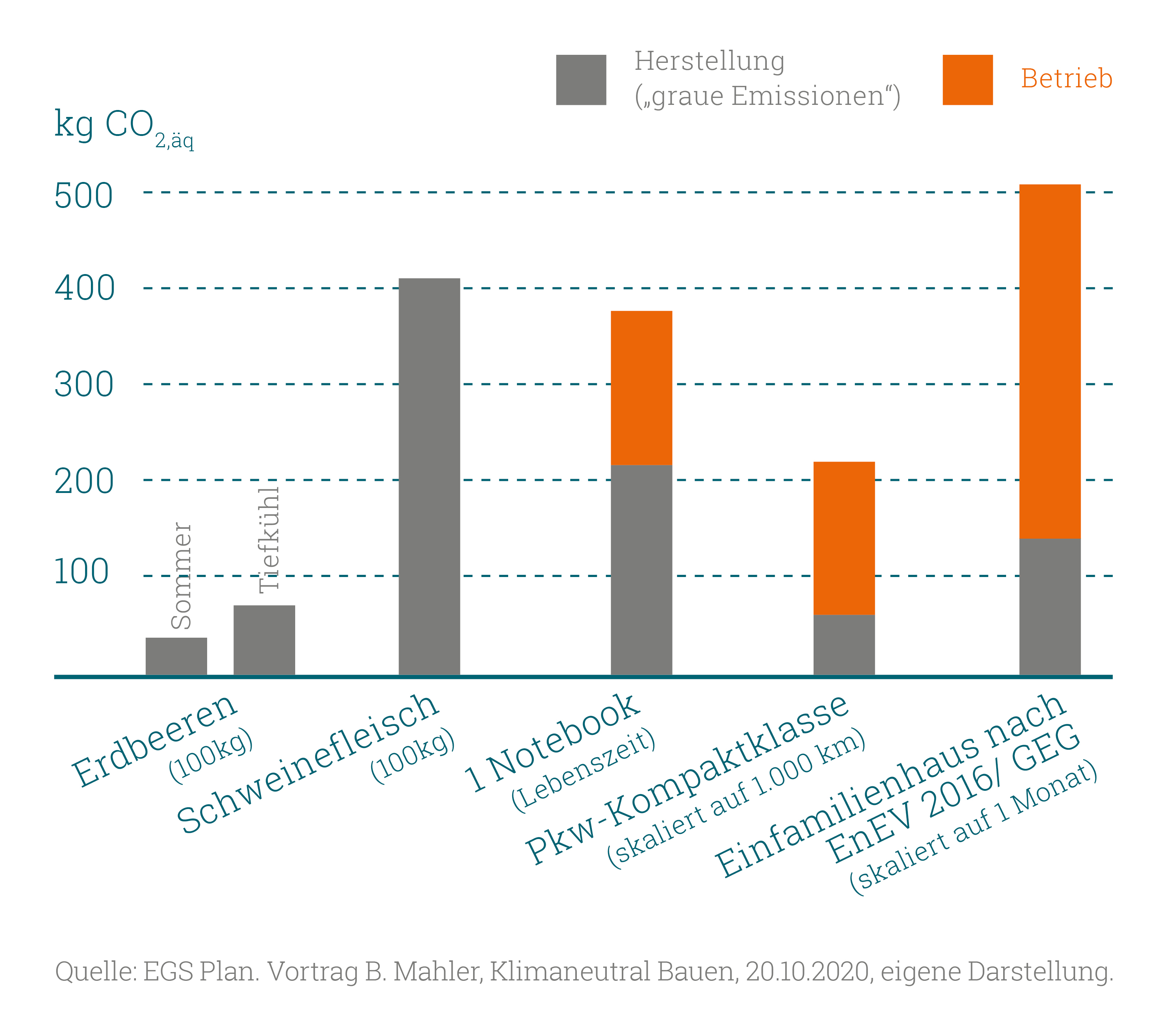

Die Grafik zeigt exemplarisch das Verhältnis von grauer Energie im Vergleich zur Betriebsenergie bei verschiedenen Produkten, dargestellt in den daraus resultierenden Treibhausgasemissionen.

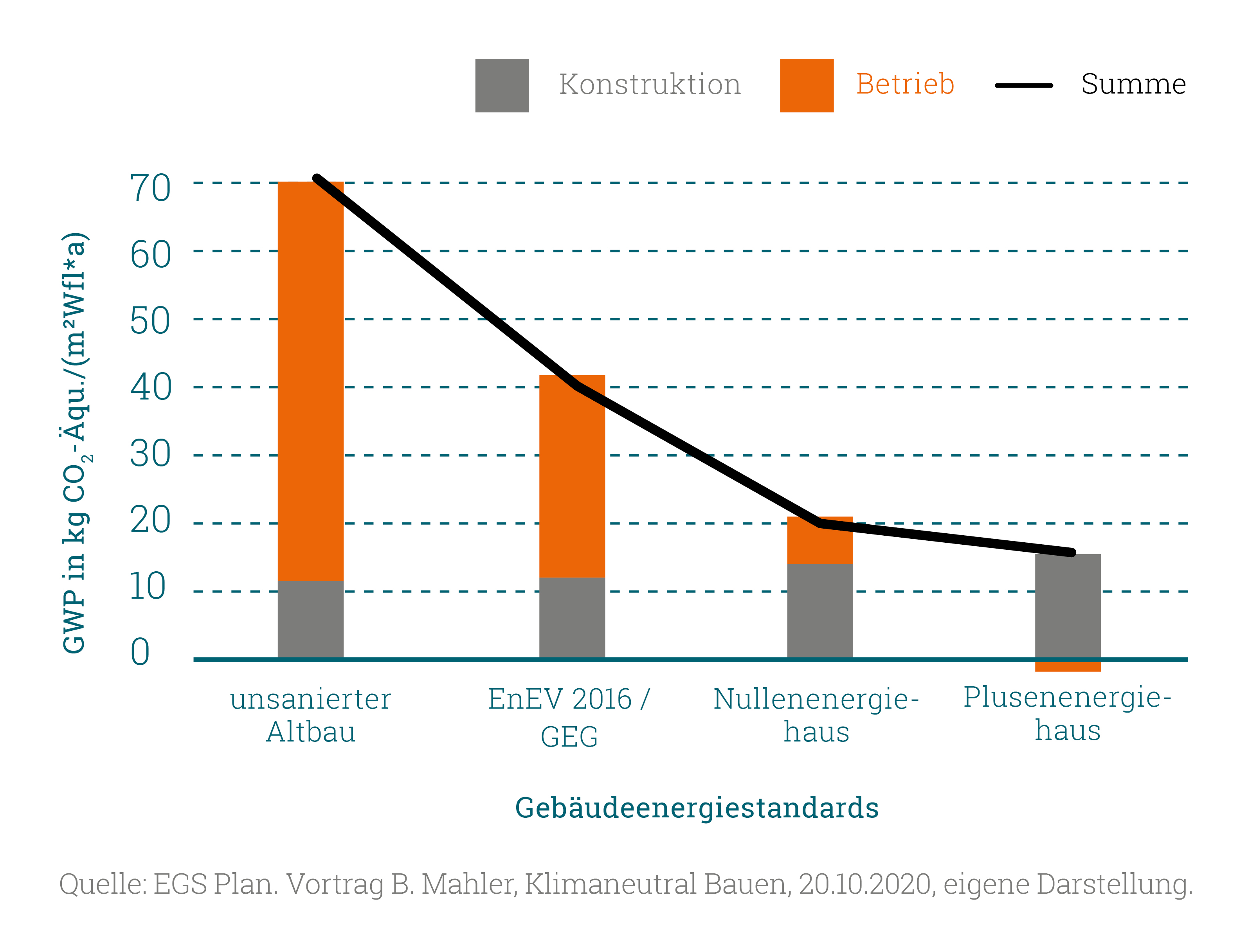

Der Energiebedarf für den Betrieb eines Gebäudes hängt stark vom energetischen Zustand ab. Je weniger Energie insbesondere für die Heizung benötigt wird, desto geringer ist der Anteil der Betriebsenergie im Vergleich zur grauen Energie. Die Grafik zeigt den Energiebedarf für vier Gebäude mit unterschiedlichen Energiestandards. Es wird deutlich, dass bei hohen Energiestandards die Gesamtsumme an Treibhausgasen sinkt – auch wenn etwas mehr graue Energie in den Materialien steckt.

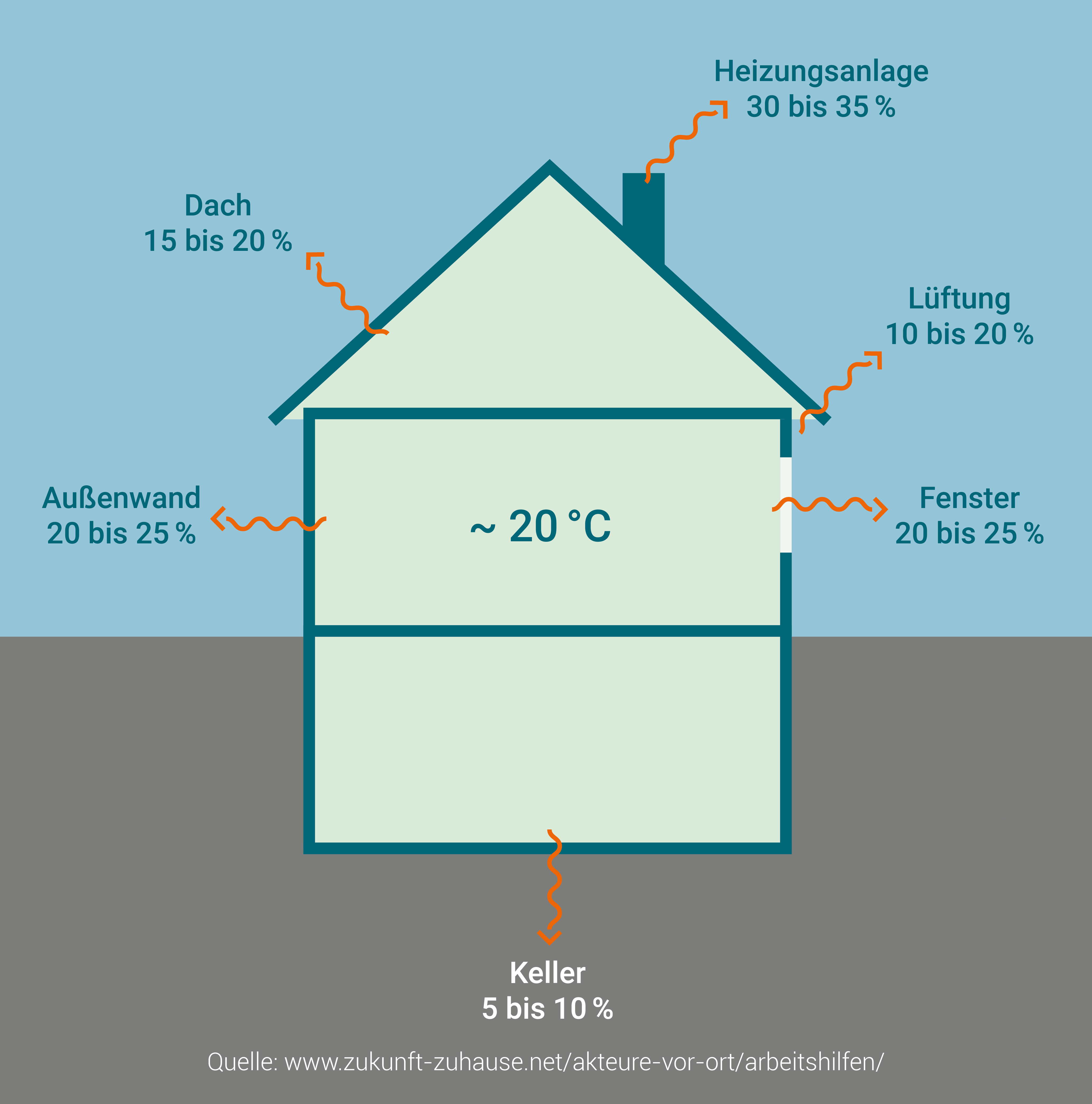

Die Grafik zeigt, an welchen Stellen eines Hauses Wärmeverluste auftreten und wie groß diese im Vergleich sind.

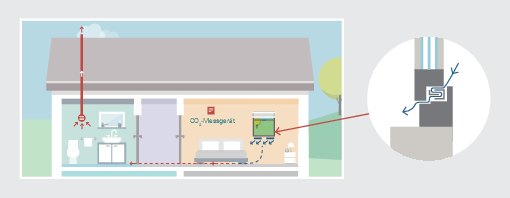

Automatische Lüftungsanlagen steigern den Wohnkomfort und verhindern Schimmelbildung. Es gibt drei Arten davon. Bedarfsgeführte Abluftanlagen sind die günstigste Alternative. Für bedarfsgeführte Abluftanlagen werden in Küchen und Bädern Ventilatoren eingesetzt. Sie saugen Raumluft nach draußen ab. Durch eingebaute Luftdurchlässe in den Außenwänden anderer Räume strömt Frischluft nach – ungefiltert und je nach Jahreszeit sehr kalt, da sie nicht durch die Abluft vorgewärmt wird. Diese Anlagen gehen ab einer bestimmten CO2-Konzentration oder Luftfeuchtigkeit automatisch in Betrieb.

Dezentrale Pendellüftungen als automatische Lüftungsanlagen-Alternative lassen sich häufig auch nachträglich installieren: Dazu werden Lüfter in den Außenwänden gegenüberliegender Räume eingebaut. Ein Lüfter bläst Frischluft ein, der gegenüberliegende Lüfter saugt Raumluft nach außen ab. Die Lüfter wechseln sich in Intervallen von ca. einer Minute ab, so dass die Luft gut durchmischt wird, ohne dass ein unangenehmer Luftzug entsteht. Integrierte Wärmespeicher in den Lüftern reduzieren den Wärmeverlust um ca. 75 Prozent. Auch der Einsatz von Pollen- und Feinstaubfiltern ist möglich. Nachteilig sind die leisen, aber dennoch hörbaren Betriebsgeräusche der Ventilatoren und der Lärm, der von außen eindringt.

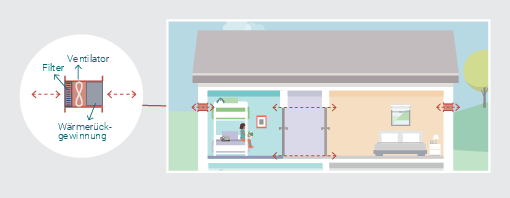

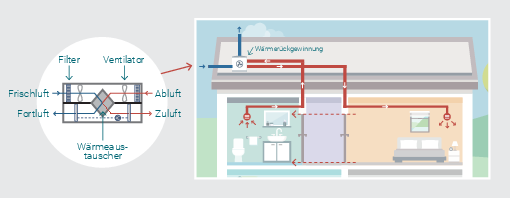

Zentrale Zu- und Abluftanlagen bieten den größten Wohnkomfort von allen automatischen Lüftungsanlagen. Das Lüftungszentralgerät ist meist im Keller oder auf dem Dachboden installiert. Es saugt verbrauchte Raumluft aus Küche, Bad und WC ab und leitet lautlos Frischluft in die Wohnräume. Ein Wärmetauscher in der zentralen Lüftungseinheit sorgt dafür, dass die (kalte) Frischluft durch die warme Abluft vorgewärmt wird und so im Winter nur 10 % der Raumwärme verloren gehen. Im Sommer bleibt dafür Hitze überwiegend draußen. Außerdem können hocheffektive Pollen- und Feinstaubfilter eingesetzt werden.

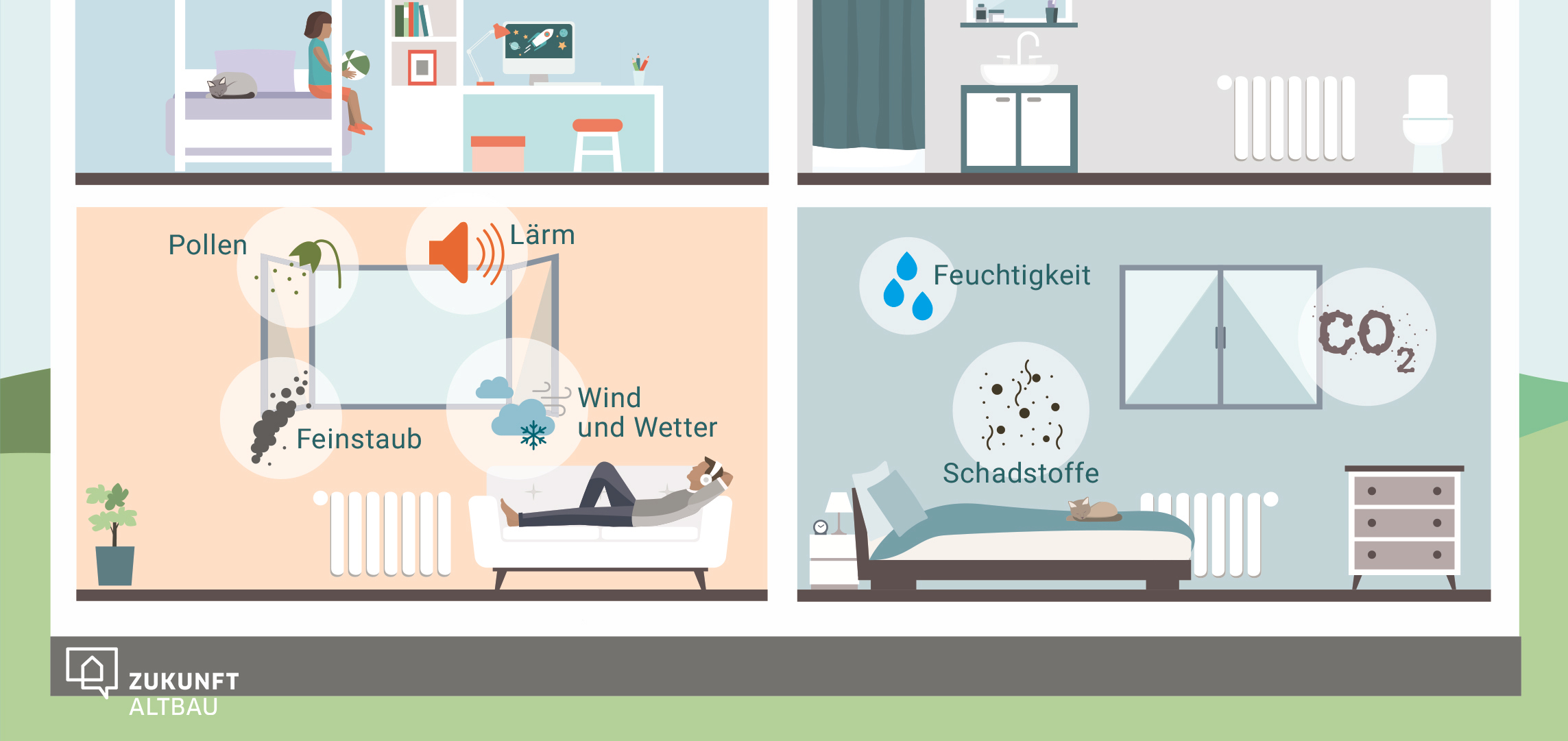

Lärm, Feinstaub und Wärmeverluste: Manuelles Lüften bringt gleich mehrere Probleme, wie die Grafik zeigt.

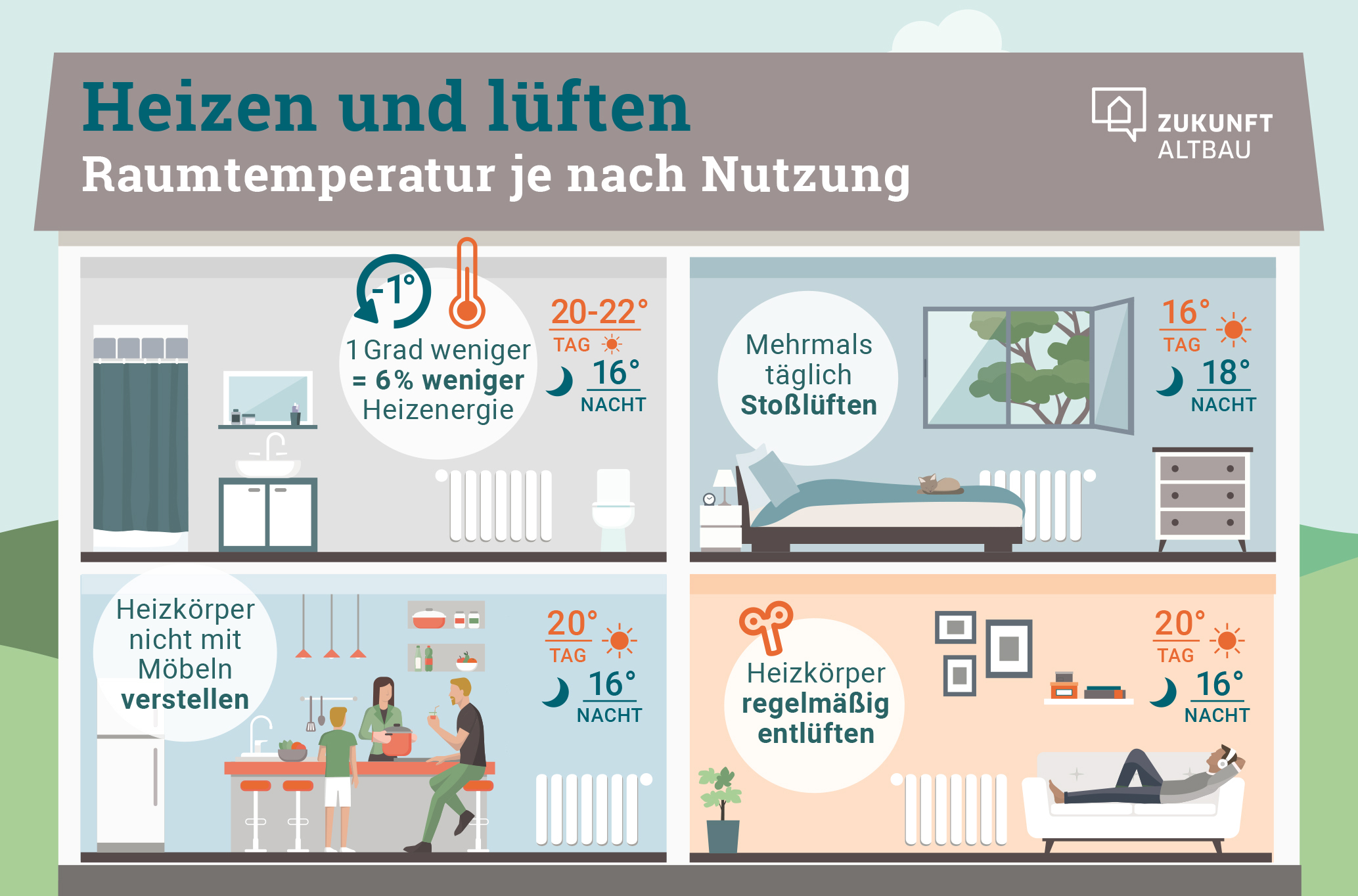

Die Grafik zeigt, was es beim Heizen und Lüften zu beachten gilt und in welchen Räumen welche Temperaturen eingestellt sein sollten.

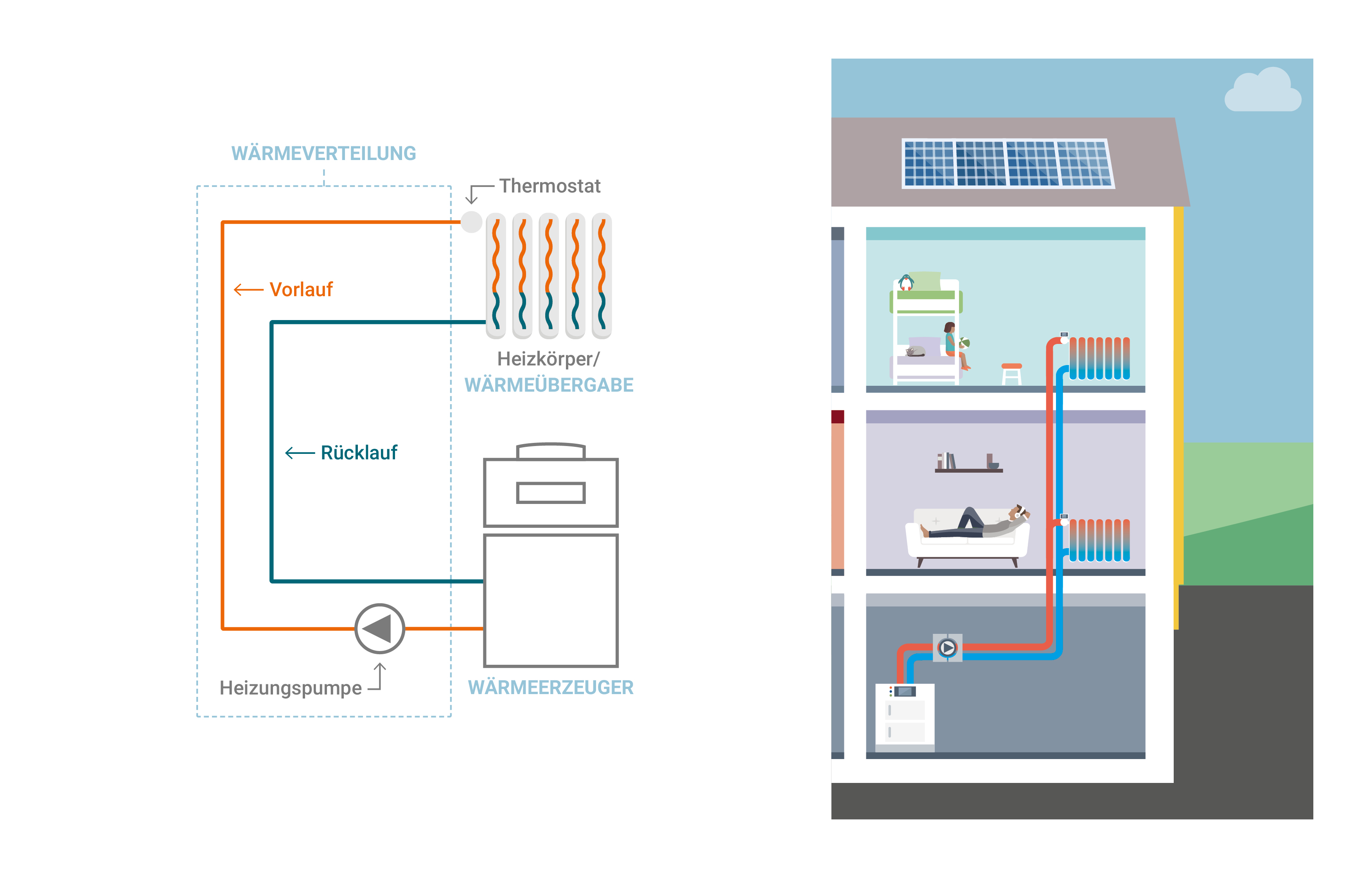

Die Grafik zeigt den grundsätzlichen Aufbau, verschiedene Komponenten und die Funktionsweise einer Heizung im Haus.

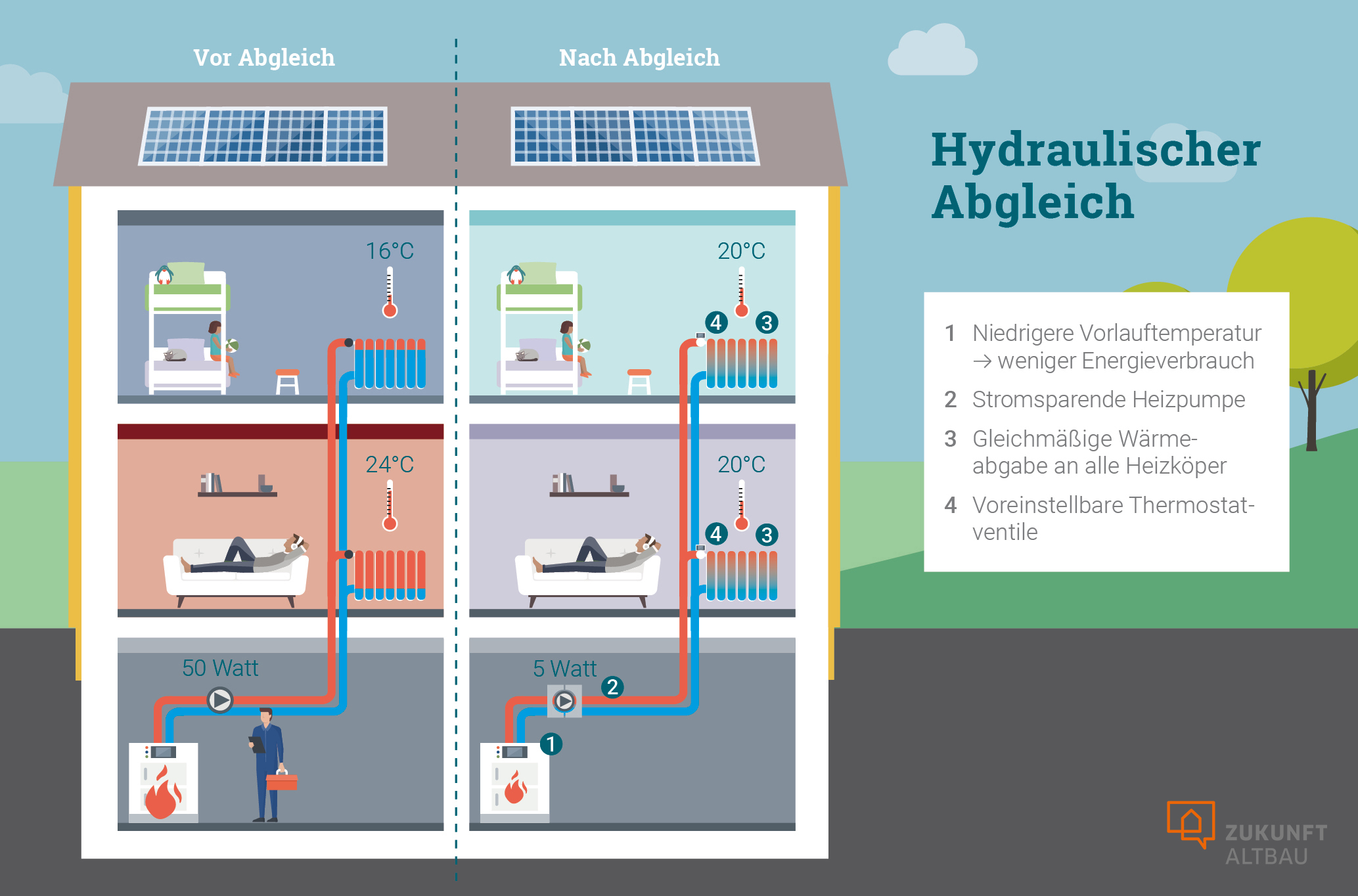

So wichtig er für energiesparendes Heizen ist, so schwierig ist der hydraulische Abgleich zu erklären. Diese Grafik zeigt sehr vereinfacht seine Wirkung im Vorher/Nachher-Vergleich.

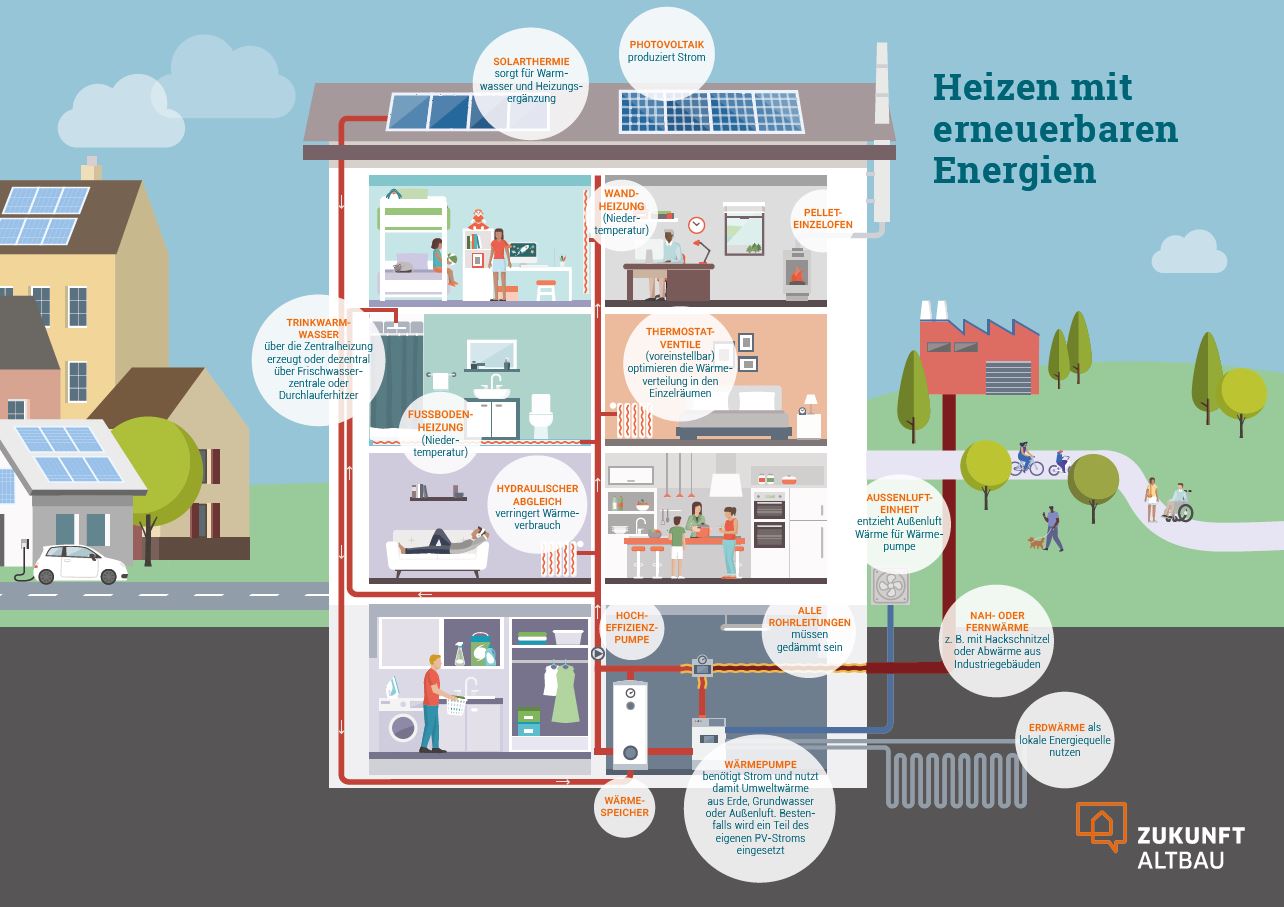

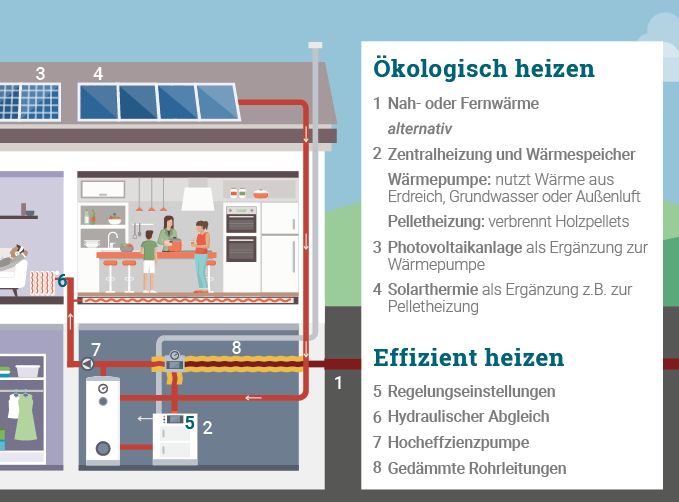

Brennwertkessel, Wärmepumpe, Solarthermie - Öl, Gas oder Pellets - es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Heizungssysteme, die hier exemplarisch in einem Gebäude dargestellt sind.

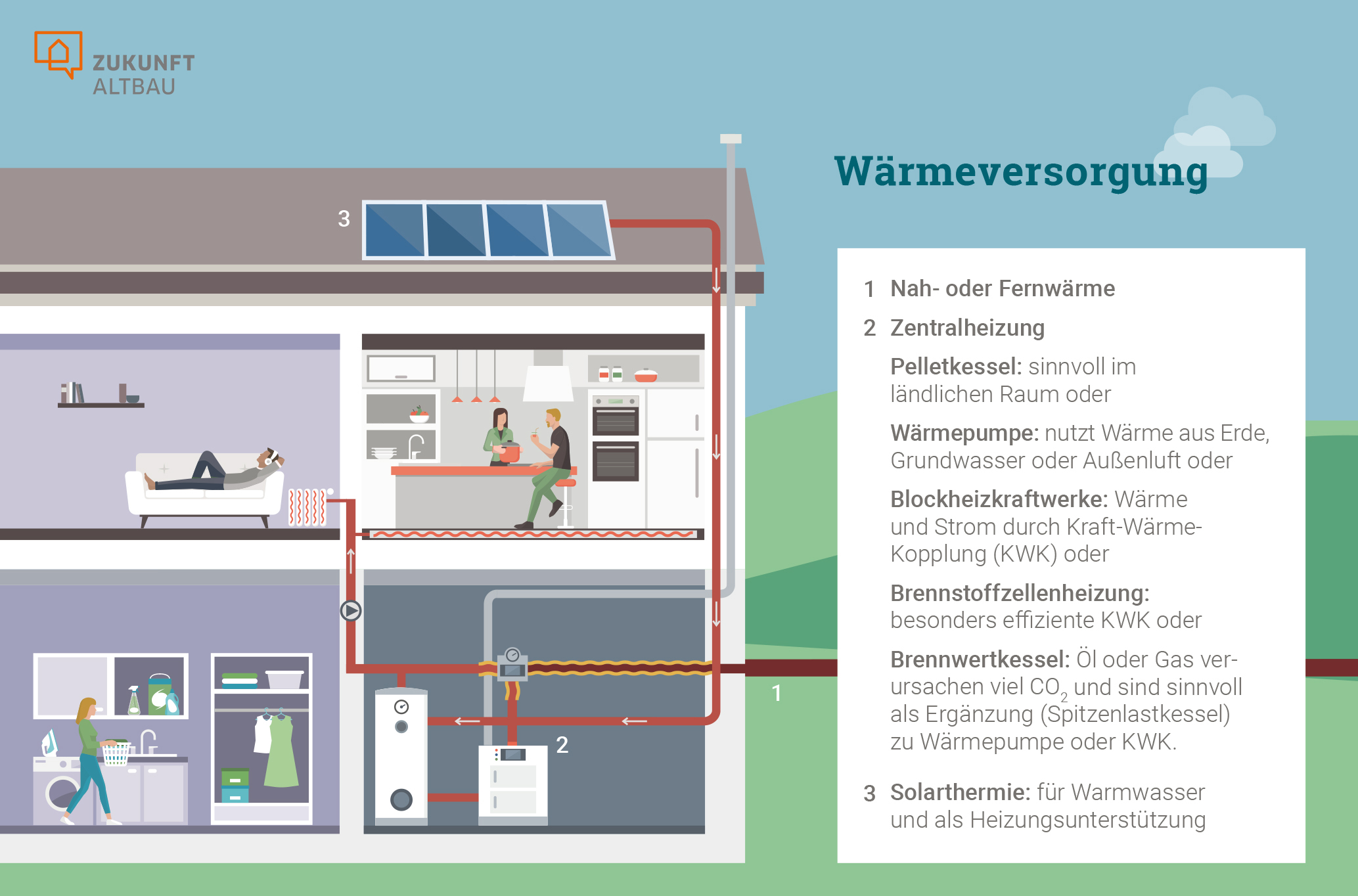

Die Grafik zeigt, welche Möglichkeiten der Wärmeversorgung von Wohngebäuden es gibt: von der Fernwärme über Brennwertkessel bis zur Solarthermie.

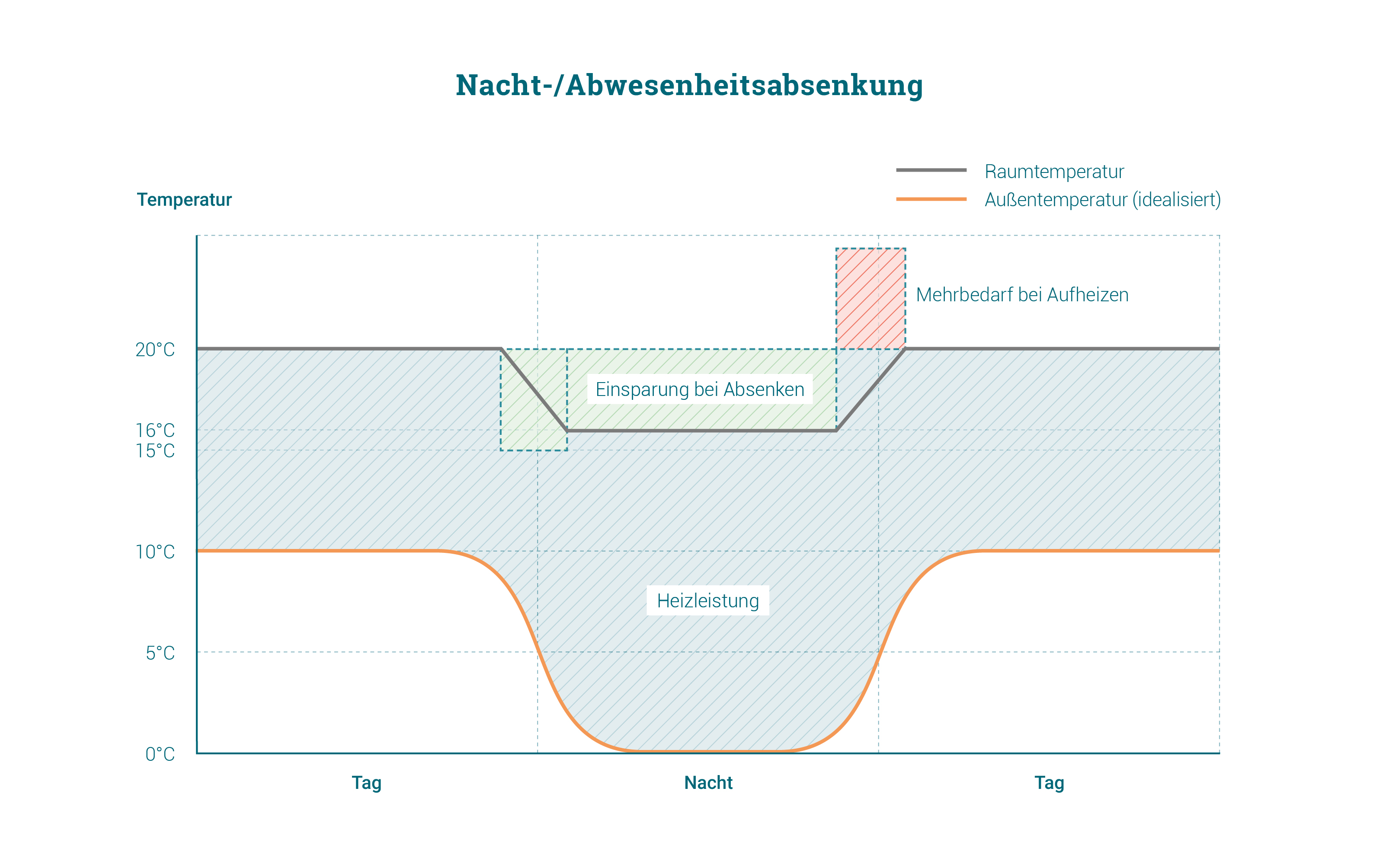

Nacht- bzw. Abwesenheitsabsenkungen sparen Energie – vor allem bei schlecht gedämmten Gebäuden. Die Grafik zeigt, wie der Einspareffekt zustande kommt.

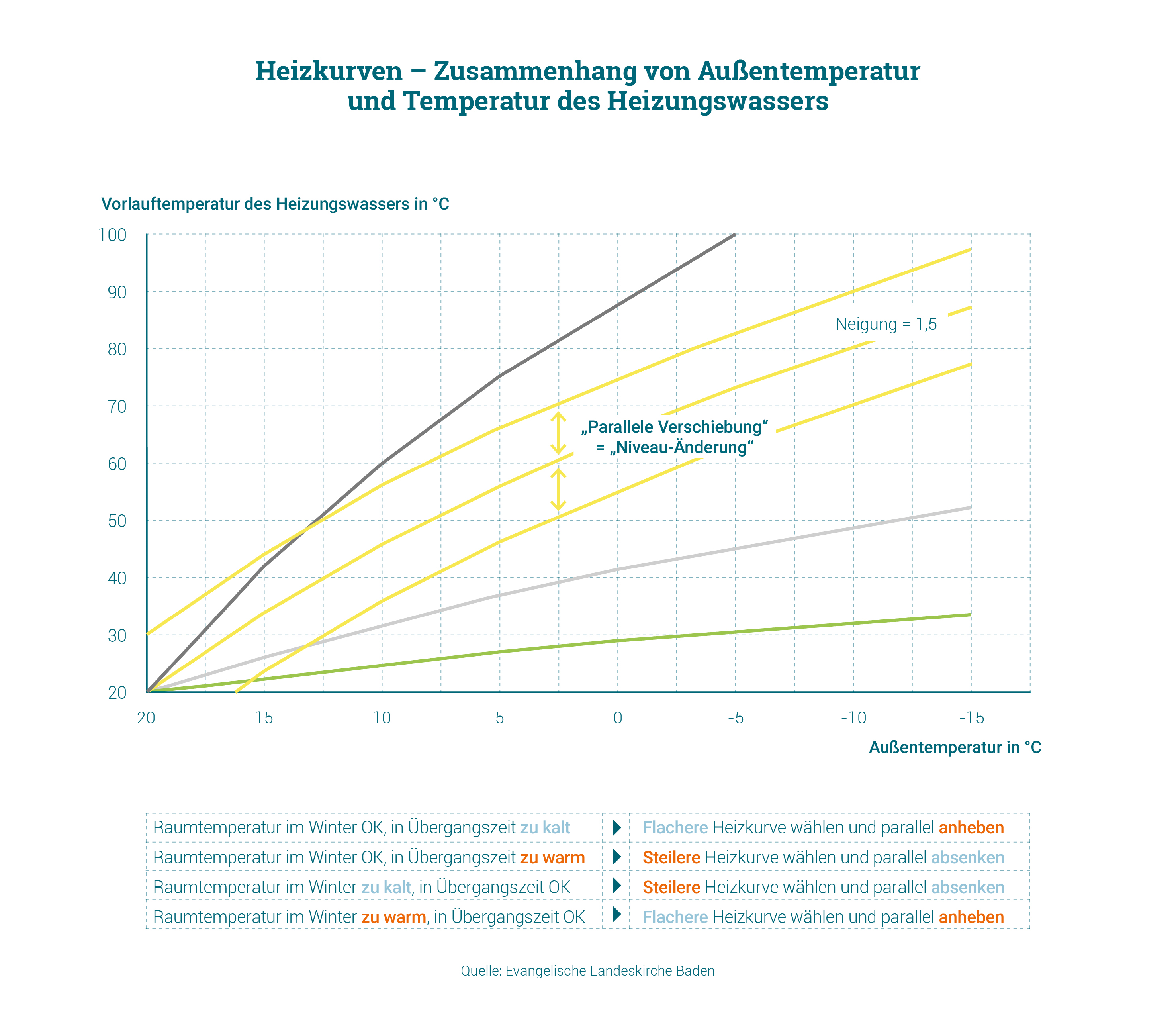

Durch Anpassung der Heizkurve kann die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit zur Außentemperatur optimiert werden.

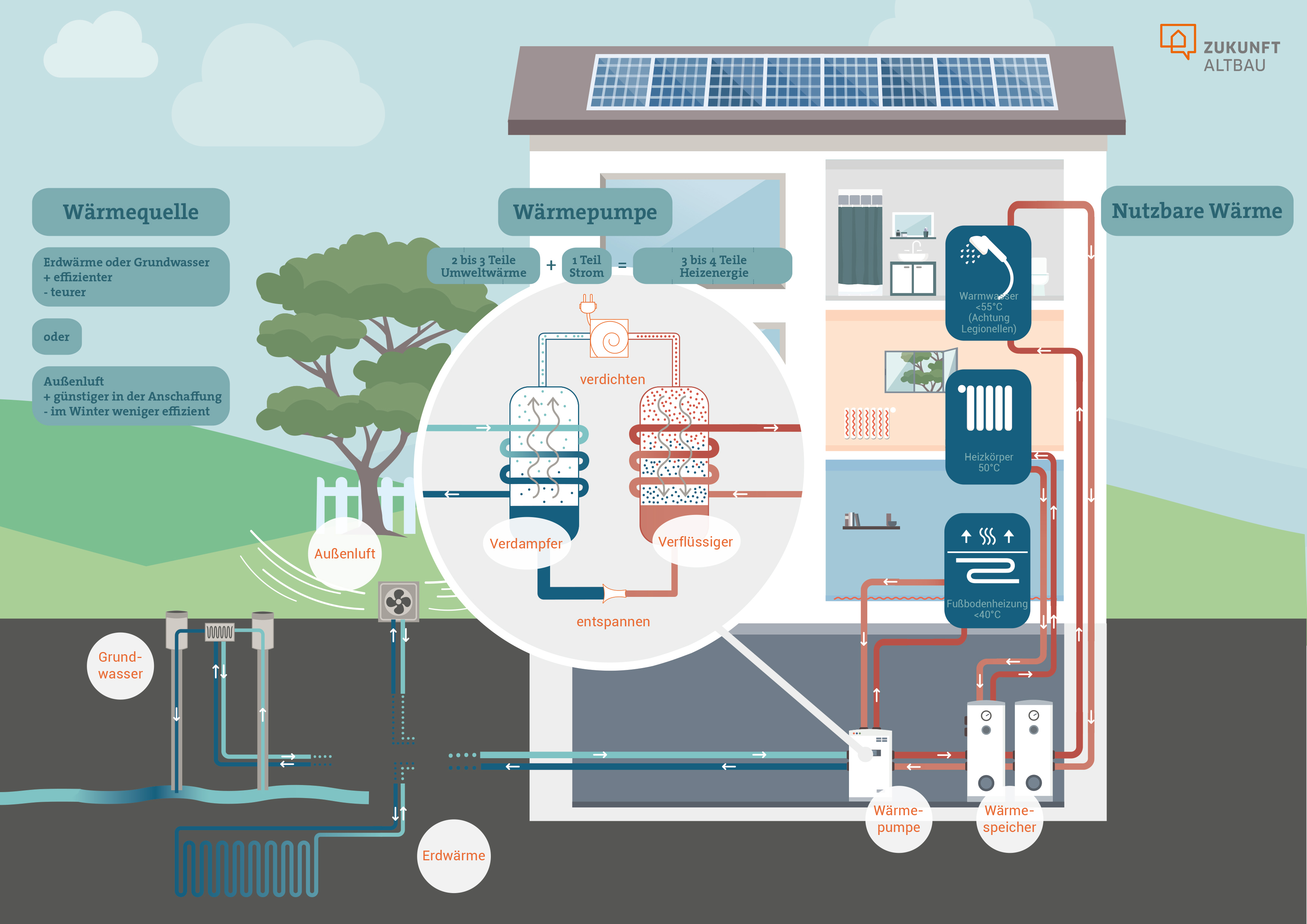

Die Grafik zeigt die unterschiedlichen Arten von Wärmepumpen, ihre Funktionsweise und Nutzung in einem Wohngebäude.

Mehrfamilienhäuser können mit Wärmpepumpen beheizt werden. Die Grafik zeigt drei verschiedene Optionen auf und nennt ihre Vor- und Nachteile.

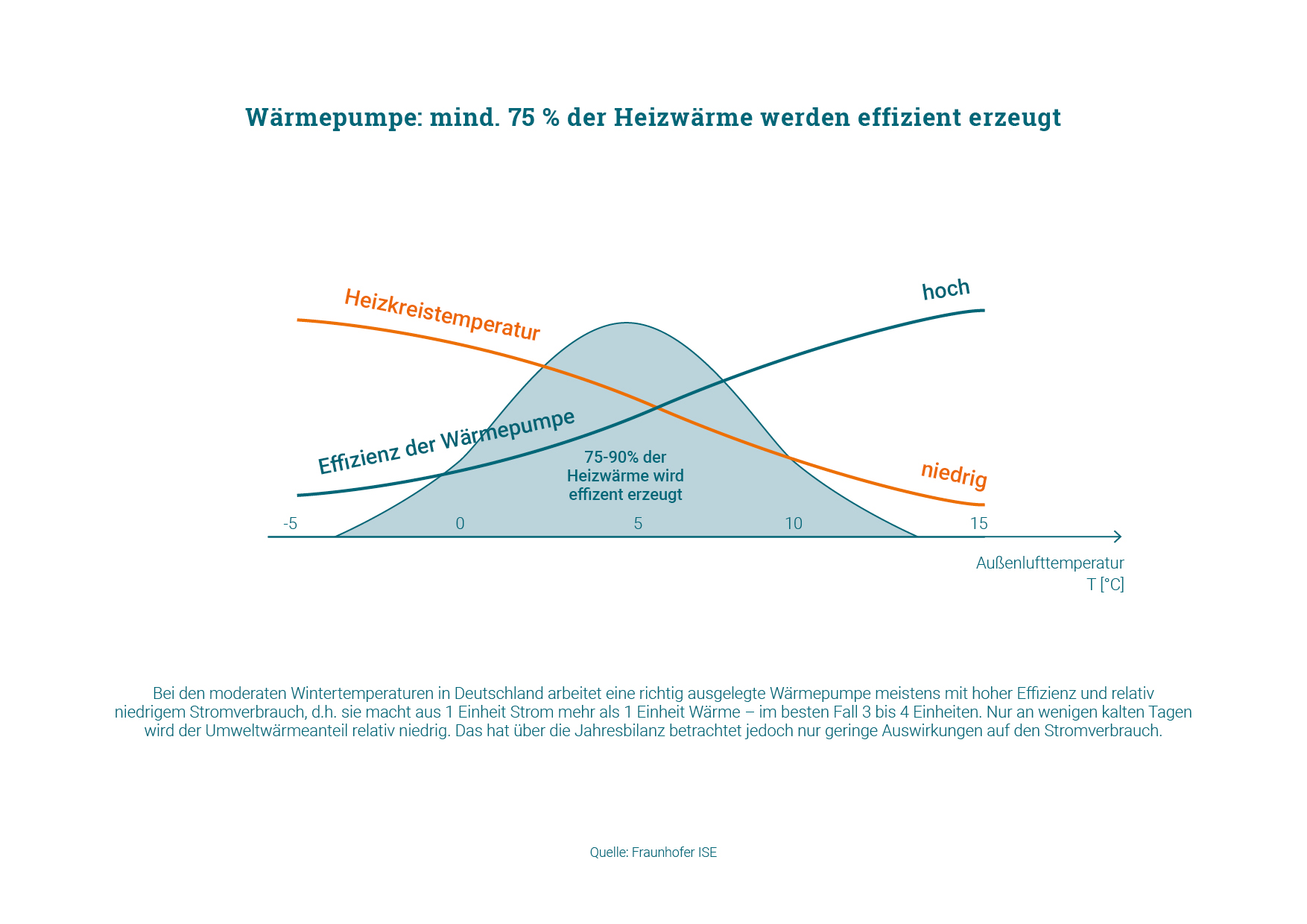

Die Wärmepumpe stellt die Heizkreistemperatur der Effizienz der Wärmepumpe gegenüber und zeigt, dass selbst bei niedrigen Außentemperaturen die Heizwärme effizient erzeugt wird.

Die Grafik zeigt verschiedene ökologische Heizsysteme, von Pellets über die Solarthermie bis zum Blockheizkraftwerk und gibt Hinweise zum sinnvollen Einsatz.

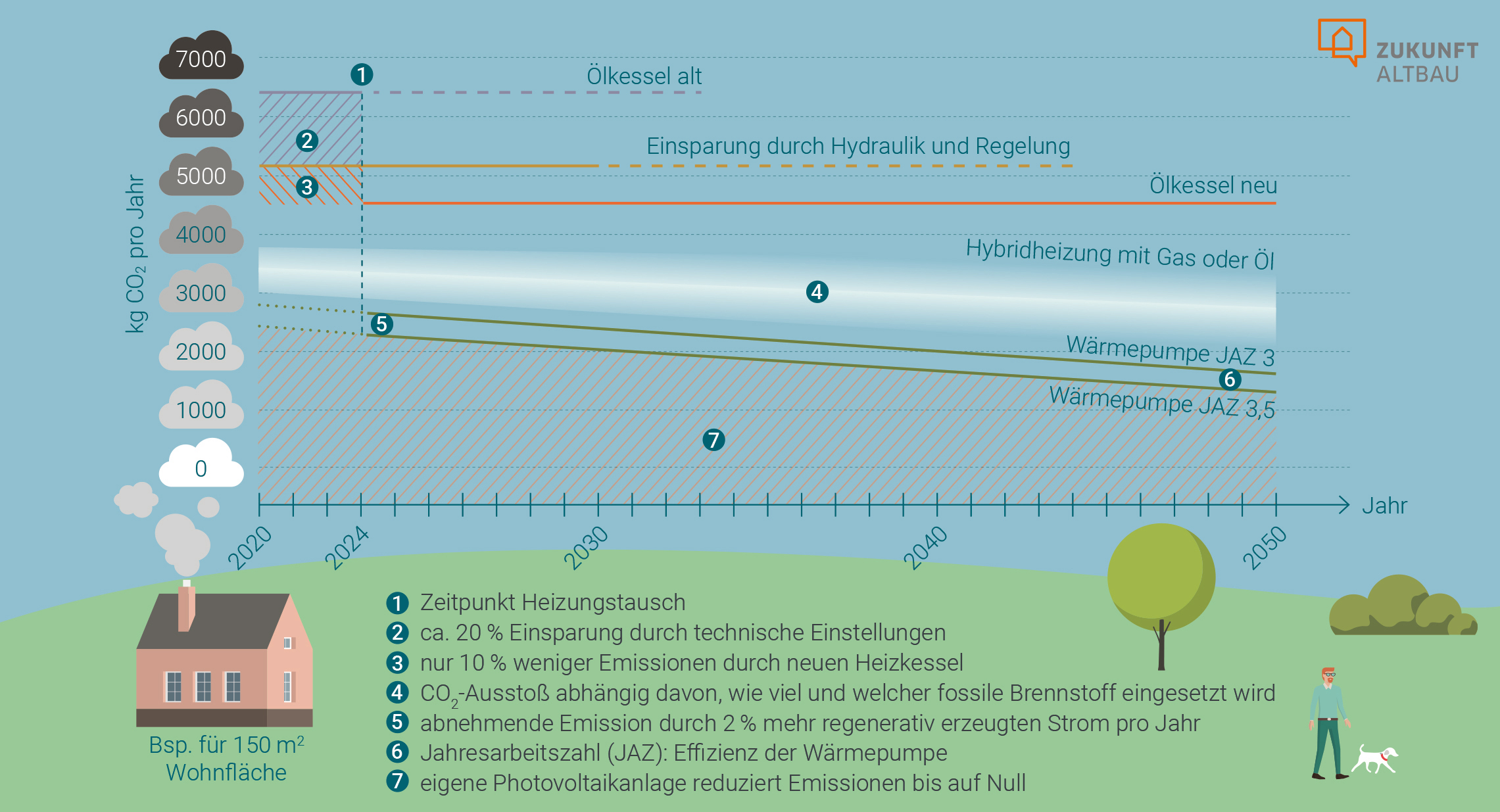

Die Grafik zeigt, wie CO2-Emissionen über Jahre festgeschrieben werden (Lock-in-Effekt), wenn man heute noch eine Ölheizung einbaut. Im Vergleich dazu sinken die Emissionen bei einer Wärmepumpe im Idealfall in Richtung Null.

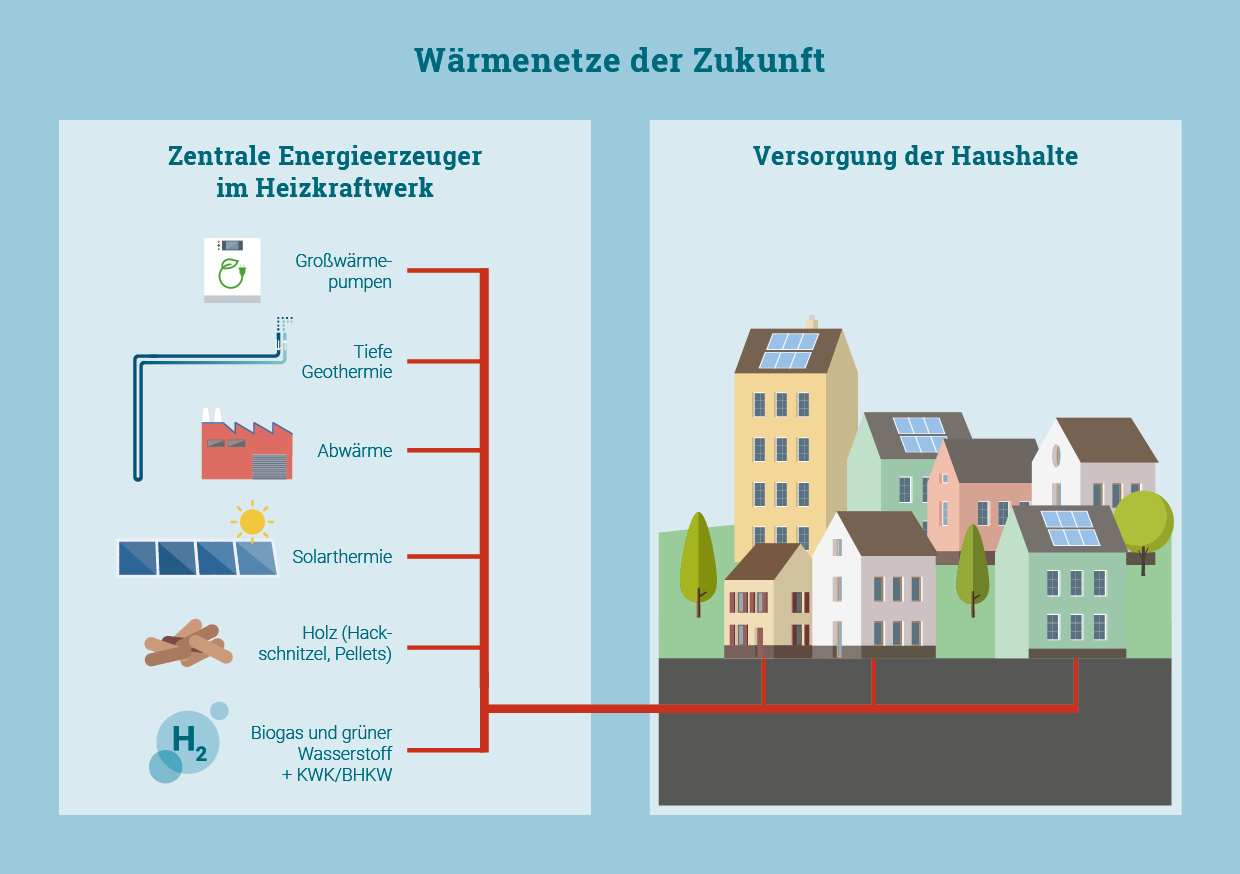

Welche verschiedenen zentralen Energieerzeuger in zukunftsfähigen Wärmenetzen zum Einsatz kommen können, zeigt diese Grafik. Als Energielieferanten kommen etwa Großwärmepumpen, tiefe Geothermie, Abwärme aus industriellen Prozessen, große solarthermische Anlagen, Bioenergie und grüner Wasserstoff in Frage.

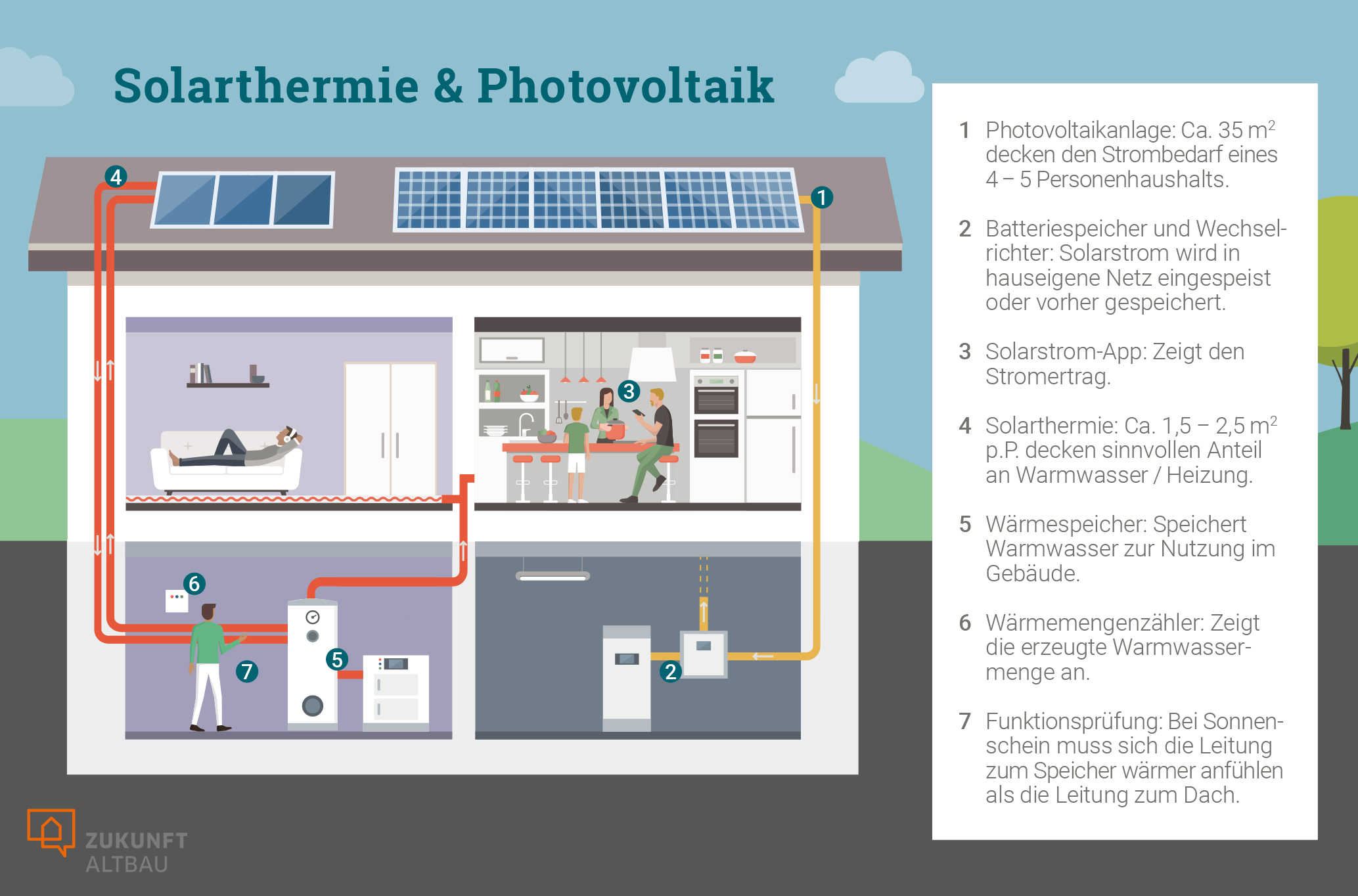

Wie kann man die Sonnenergie für ein Wohngebäude nutzen? Die Grafik zeigt die grundlegenden Möglichkeiten und die dazu gehörenden Komponenten.

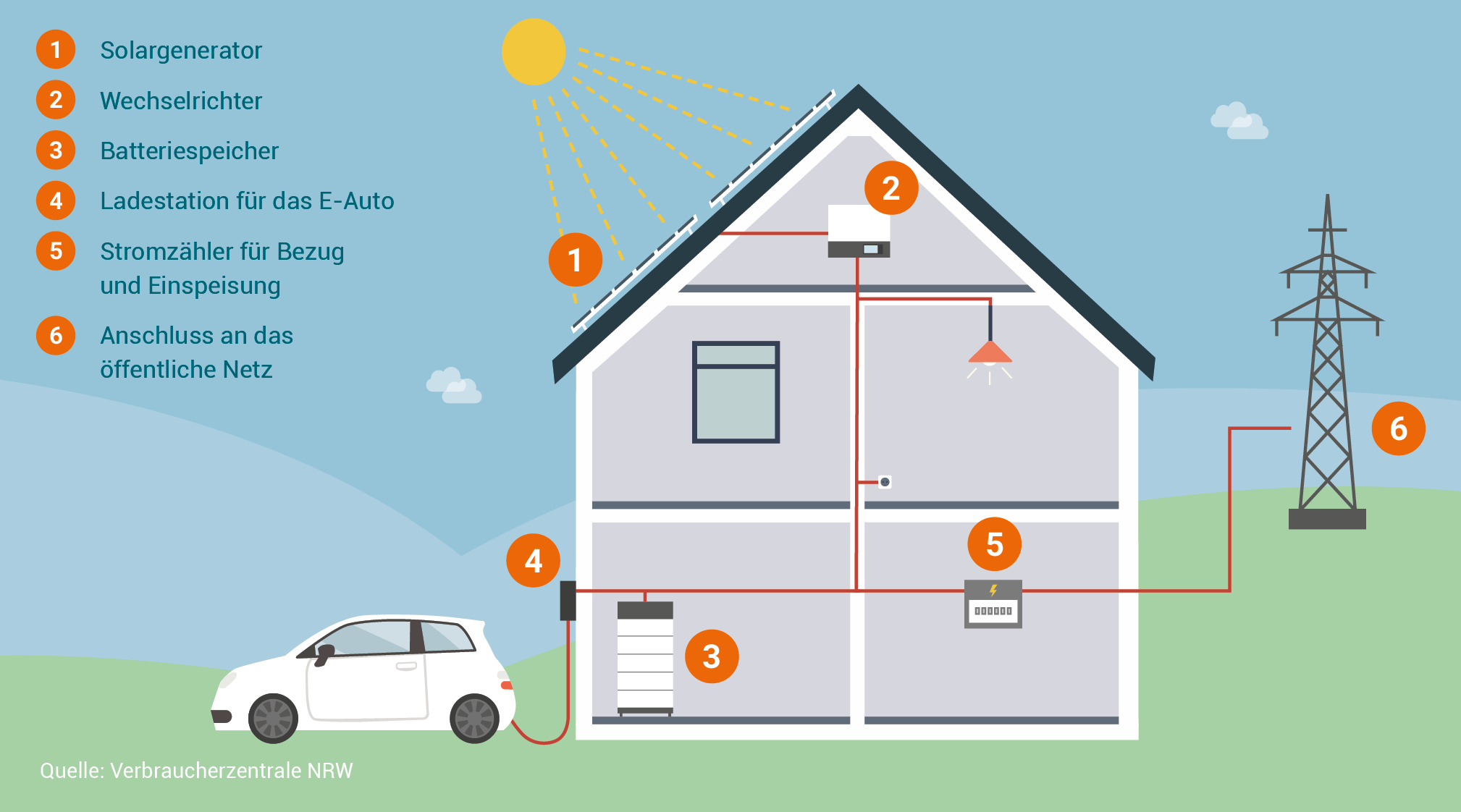

Die Grafik zeigt wie Solarstrom im Haus verarbeitet wird und an welchen Stellen er genutzt werden kann.

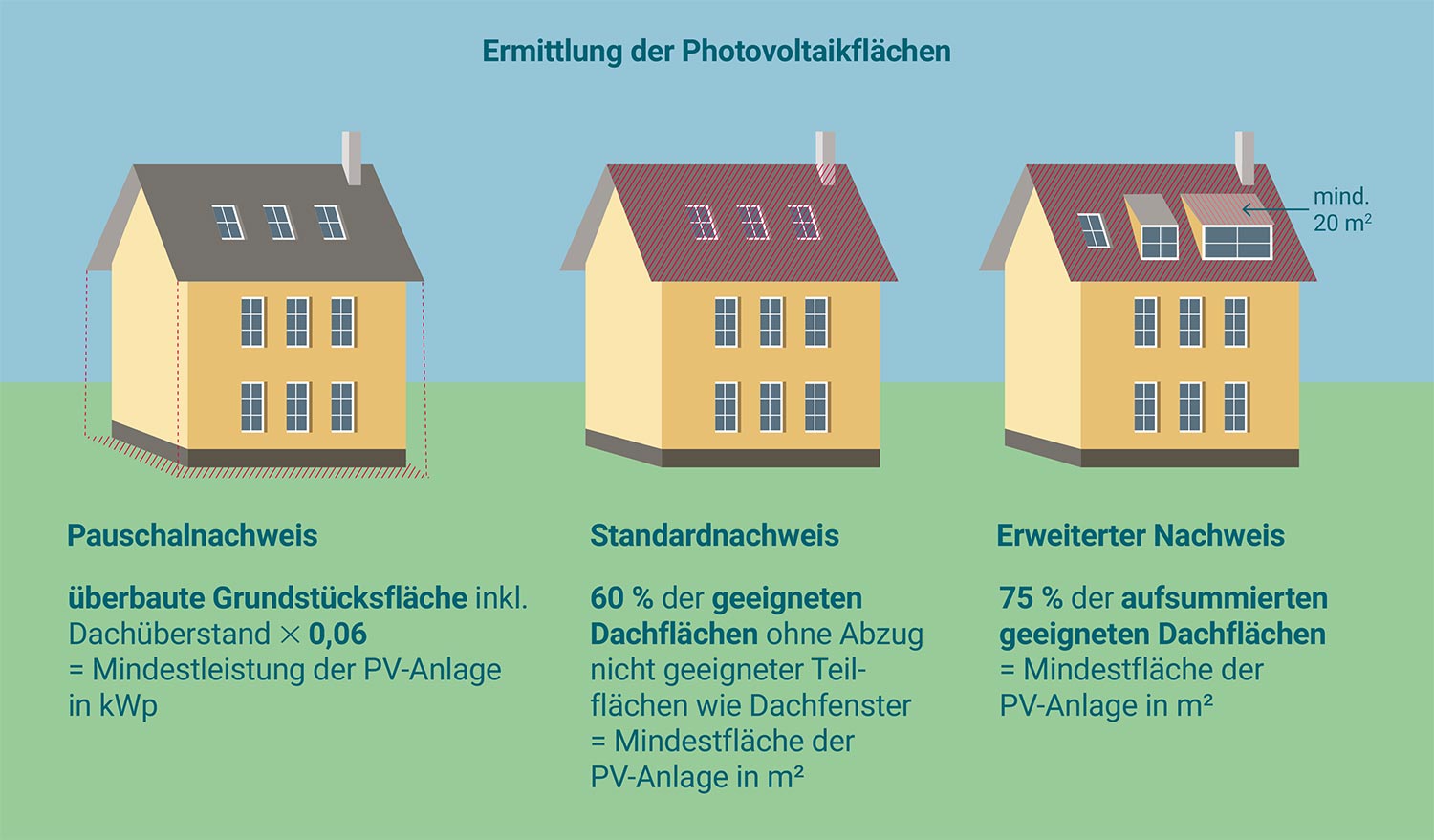

Die Grafik zeigt, wie die Mindestgröße einer Photovoltaik-Anlage ermittelt wird, wenn die Photovoltaik-Pflicht greift.

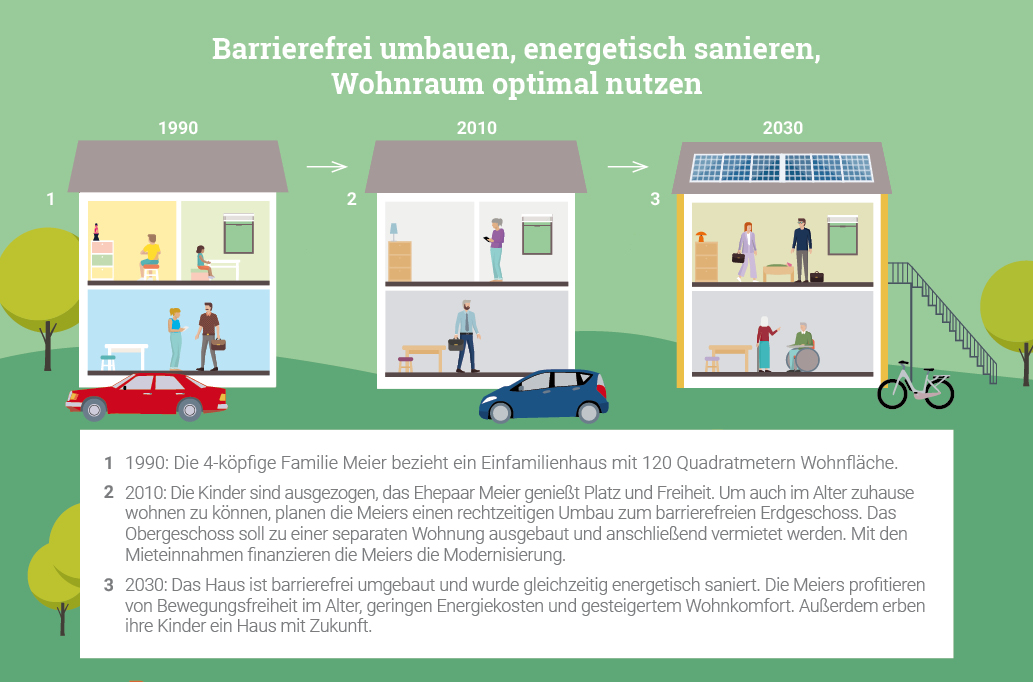

An einem typischen Einfamilienhaus zeigt die Grafik, wie man den barrierefreien Umbau nutzen kann, um gleichzeitig energetisch zu sanieren und den Wohnraum optimal zu nutzen. Veränderte Familien- und Nutzungssituationen werden in die Betrachtung mit einbezogen.

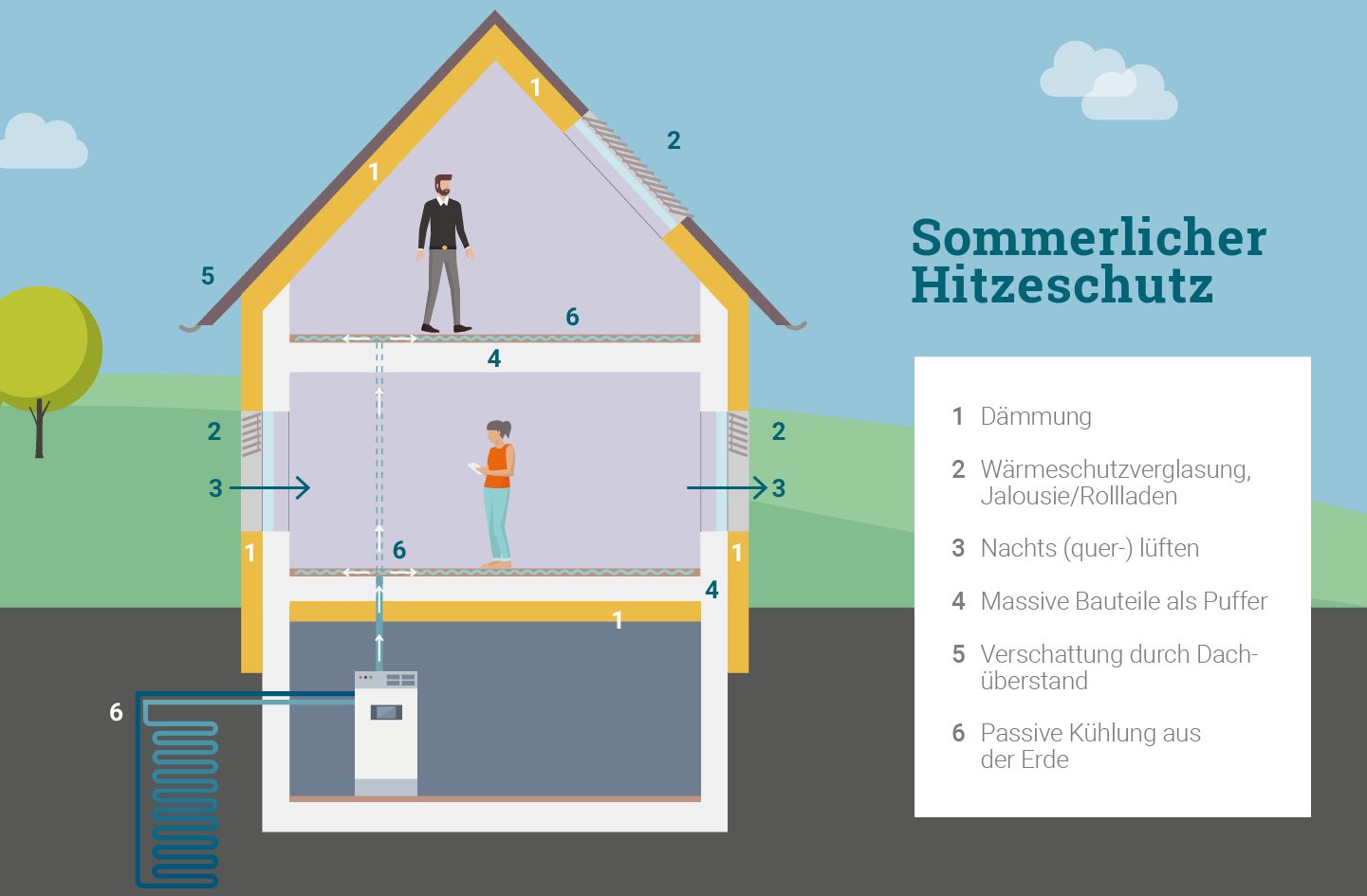

Neben dem Heizen im Winter ist auch die Kühlung im Sommer ein Thema der energetischen Gebäudesanierung. Die Grafik zeigt Elemente des sommerlichen Hitzeschutzes.

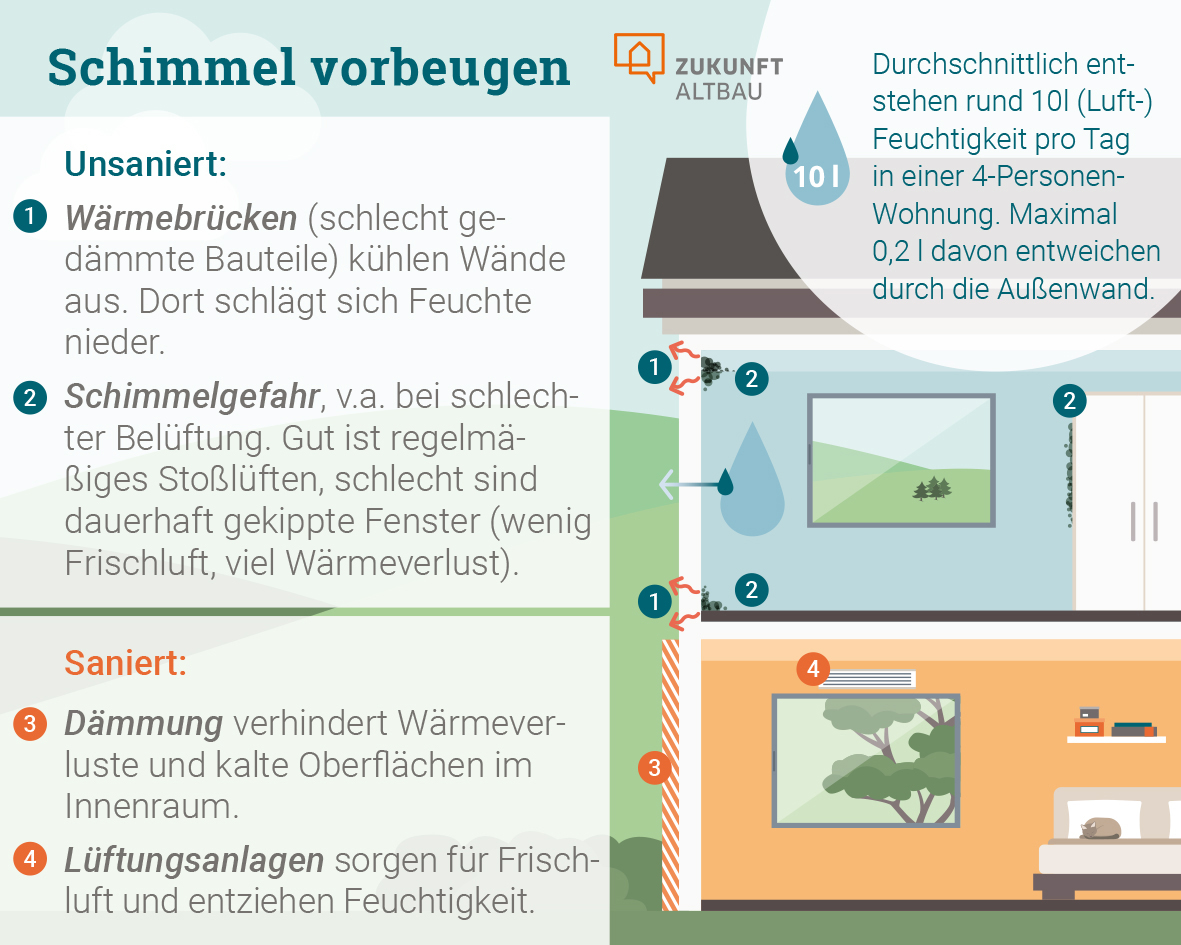

Die Grafik erklärt, unter welchen Bedingungen Schimmel entsteht und zeigt, dass eine Dämmung Schimmel eher verhindert.

In unseren eigenen vier Wänden sollten wir uns wohlfühlen. Die Grafik zeigt, was die Gebäudequalität dazu beitragen kann.