22. September 2025

Ein gut gedämmtes Haus sorgt für mehr Wohnkomfort und einen geringeren Energieverbrauch. Mit einer lückenlosen Wärmedämmung kann man bis zu 80 Prozent seines Heizenergiebedarfs einsparen. Wer sein Haus energetisch modernisieren möchte, hat dazu oft viele Fragen. Welche Dämmmaterialien eignen sich? Wo fängt man mit dem Dämmen an? Soll man auch gleich die Fenster tauschen? Welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer die Modernisierung am besten organisieren, beantwortet Zukunft Altbau, das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm.

Fragen beantwortet das Team von Zukunft Altbau kostenfrei am Beratungstelefon unter 08000 12 33 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an beratungstelefon(at)zukunftaltbau.de. Der KI-Chatbot Erni steht auf www.zukunftaltbau.de sogar rund um die Uhr bereit und bietet neutrale, qualifizierte Antworten auf Fragen rund um energetische Sanierung.

Eine schlechte Dämmung von Fassade, Dach, oberster Geschossdecke und Keller sowie alte Fenstern führen zu erheblichen Wärmeverlusten im Haus. Das wiederum führt zu hohen Heizkosten. Mit einer passenden Dämmung lassen sich diese Wärmeverluste wesentlich reduzieren. Wie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer die Gebäudehülle ihrer Immobilie vom Dach bis zur Kellerdecke fit machen, wird in den folgenden Fragen und Antworten erklärt.

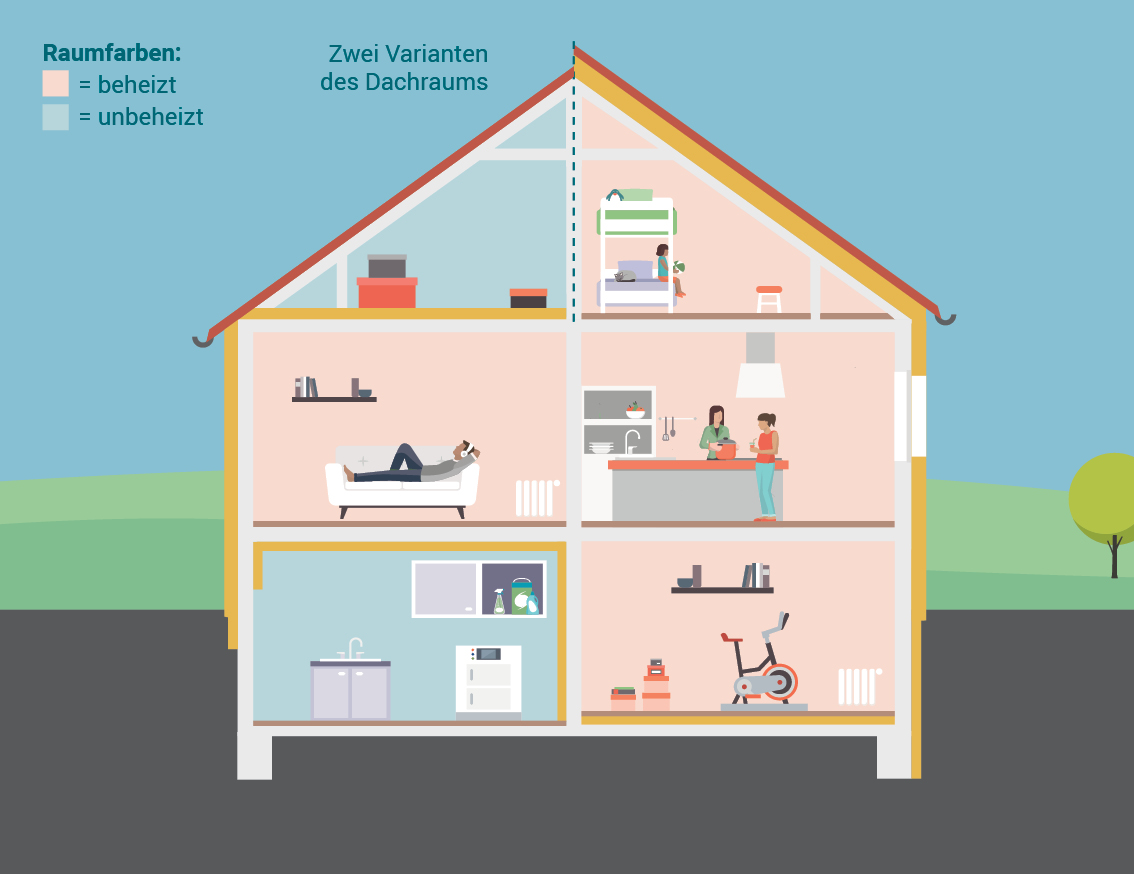

Mit einer Dachdämmung können Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ordentlich Heizkosten sparen: Bis zu 30 Prozent der Heizwärme gehen in den kalten Monaten über ein schlecht gedämmtes Dach verloren. Im Sommer sorgt eine fachgerechte Dämmung zudem für deutlich kühlere Innentemperaturen. Wer ein Schrägdach dämmen will, weil das Dachgeschoss bewohnt wird oder zu Wohnraum ausgebaut werden soll, hat mehrere technische Möglichkeiten: Auf-, Zwischen-, Untersparrendämmung oder eine Kombination daraus. Welche Variante sich eignet, hängt vom Zustand des Dachs, den baulichen Gegebenheiten und den Wünschen der Eigentümerinnen und Eigentümer ab.

Wenn der Dachboden nicht bewohnt ist und auch langfristig nicht beheizt werden soll, empfiehlt es sich, die oberste Geschossdecke mit einer möglichst dicken Dämmschicht zu versehen. Wenn die Dämmwirkung der Decke insgesamt den Mindestwärmeschutz unterschreitet, ist diese Maßnahme sogar per Gebäudeenergiegesetz (GEG) verpflichtend. Man kann die Dämmung der obersten Geschossdecke auch gut selbst erledigen. Je nachdem, wie der Zustand des Dachbodens ist, welche Dämmmaterialien eingesetzt werden und wie gut deren Dämmwirkung ist, benötigt man hier eine Dämmdicke von 16 bis 30 Zentimetern.

Bei der Dämmung von Flach- und Schrägdächern benötigt man ähnliche Dämmstärken. Vor allem im Außenbereich und in Verbindung mit Gerüsten sind hier allerdings Fachhandwerksbetriebe gefragt.

Wer plant, seine Fassade neu zu streichen, sollte die Gelegenheit nutzen, diese auch gleich zu dämmen oder eine dünne Dämmung zu verbessern. Wichtig: Eigentümerinnen und Eigentümer müssen sich auch bei einer Fassadendämmung an die gesetzlichen Vorgaben halten. Das GEG schreibt für Gebäude vor, wie gut der Dämmstandard nach der Sanierung sein muss, also wie viel Wärme dann noch maximal nach außen abgegeben werden darf. Der Wärmedurchgangskoeffizient, kurz U-Wert, gibt Auskunft über den Wärmeverlust des Bauteils: Je besser die Dämmfähigkeit, desto kleiner der U-Wert und desto weniger Wärme geht verloren. Nach einer Fassadendämmung darf er nicht über 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin liegen. Ab einem U-Wert von 0,20 Watt pro Quadratmeter und Kelvin wird die Dämmung zusätzlich gefördert. Die erforderlichen Dämmstärken liegen meist zwischen 16 und 20 cm.

Außerdem gilt: Fenstertausch und Fassadendämmung sollten idealerweise zusammen geplant und umgesetzt werden. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Das neue Fenster wird wieder dort eingebaut, wo es bislang war. Diese Variante ist baulich am einfachsten, hat aber bauphysikalische Schwächen. Besser ist, das neue Fenster rückt nach außen bis zur Mauerwerkskante und an die Dämmung. Dies wird sehr häufig umgesetzt, um Wärmebrücken zu mindern. Die wärmetechnisch beste Lösung ist es, das neue Fenster ganz in die Dämmebene einzubauen. Dies ist aber aufwändiger und daher kostenintensiver. Auch ein Lüftungskonzept sollte bei beim Fenstertausch nicht vergessen werden.

Die nachträgliche Dämmung der Kellerdecke ist eine weitere Sanierungsmaßnahme, die man mit etwas handwerklichem Geschick gut selbst durchführen kann. Die Maßnahme sorgt für einen warmen Fußboden im Erdgeschoss und senkt seine Heizkosten um bis zu zehn Prozent. Dafür sollten zunächst ungedämmte oder schlecht gedämmte Heizleitungen an der Kellerdecke deutlich dicker als der Rohrdurchmesser eingepackt werden. Im Anschluss kommt die eigentliche Dämmung. Für das Anbringen der Dämmplatten an der Kellerdecke gibt es unterschiedliche Systeme: sie werden geklebt, gedübelt oder mit einem Schienensystem befestigt. Wenn genug Platz vorhanden ist, sollte die Dämmstoffstärke mindestens zwölf Zentimeter oder mehr betragen. Weitere Informationen finden Interessierte unter wwww.zukunftaltbau.de/kellerdecke

Dämmmaterialien kann man in drei Kategorien einteilen: Dämmstoffe aus fossilen Rohstoffen, mineralische Dämmmaterialien und Dämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Zu ersteren zählen Hartschaumplatten aus Polyurethan oder Polystyrol. Beispiele für mineralische Materialien sind Platten aus Steinwolle oder Glaswollematten. Holzfaser- oder Zellulosedämmungen werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Materialien auf Basis fossiler Rohstoffe sind meist die günstigsten und haben häufig den besten Dämmwert, hier kann die Dämmstärke also am geringsten ausfallen. Mineralische Dämmungen liegen sowohl hinsichtlich Kosten als auch erforderlicher Dämmstärke leicht darüber, haben dafür sehr gute Eigenschaften beim Brandschutz. Häufig noch etwas teurer sind die Dämmstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Um damit denselben Dämmwert wie bei fossilen Materialien zu erreichen, sind einige Zentimeter mehr Dämmung notwendig.

Übrigens: Alle Dämmstoffe sparen innerhalb kurzer Zeit deutlich mehr Energie ein, als zu ihrer Herstellung erforderlich ist.